電気料金やガス料金の高騰が続いているため、国は2025年の1月~3月に「電気・ガス料金負担軽減支援事業」による支援を始めましたが、この支援期間は2025年3月までで4月以降は未定となっています。

このような厳しい状況では、各家庭でも電気料金の高騰への対策を考える必要があります。

すでに自宅に太陽光発電システムを導入されている方は、太陽光発電の0円の電気を自宅で使って、余った電気は売電して売電収入が得られているはずですが、FIT制度の固定価格で売電できるのは10年間ですから、卒FITが近い方はその後のことを考える時期に来ています。

そこでおすすめしたいのは、家庭用蓄電池の後付け導入です。

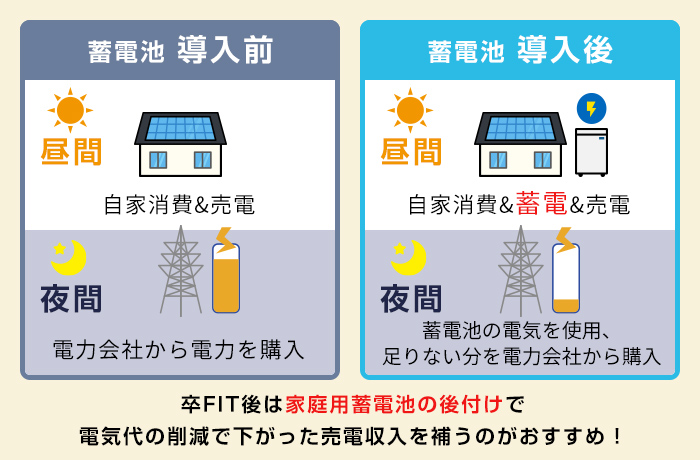

太陽光発電システムと家庭用蓄電池を併用すると、昼間に太陽光発電して自宅で使いきれなかった電気を蓄電池に貯めておいて、夕方以降の夜間に使い自家消費する電気を増やすことができます。

もちろんこれは0円の電気ですから、電気料金の削減に大きな効果があります。

FIT期間中は固定価格で売電できましたが、卒FIT後は安い固定価格で売電するよりは蓄電池に電気を貯めて自宅で使う自家消費を増やした方がお得なのです。

また、家庭用蓄電池を導入して早く元を取ることを考える必要があります。

そのためには、補助金を活用して初期費用を抑えたり、より安く設置できる蓄電池メーカーや設置業者を見つけることも大切です。

この記事では、太陽光発電に蓄電池を後付け導入する場合の価格相場や後付けで蓄電池をお得に導入するコツ、注意点などについて詳しく解説していきます。

電気代のムダ、減らしませんか?

「電気代がどんどん上がる…」

「節約したいけど面倒なのはイヤ!」

「ずっとお得に使える方法は?」

太陽光+蓄電池で電気代を大幅カット!

一括見積もりなら、最安&安心!

- 実績10年以上の専門家が厳選!

- 納得できなければ契約不要!

- 無料相談であなたに最適なプラン!

太陽光発電に蓄電池を後付け導入する場合の価格相場

家庭用の太陽光発電システムに家庭用蓄電池を後付け導入する場合に気になるのは、蓄電池の価格相場ではないでしょうか。

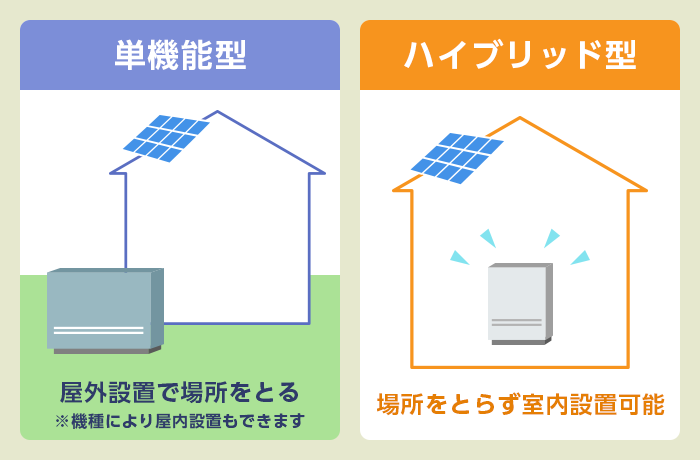

家庭用蓄電池は、主に「単機能型」「ハイブリッド型」「ポータブル型」に分けることができます。

価格相場やメリット、デメリットがそれぞれ以下のように異なります。

表:蓄電池の種類

| 蓄電池の種類 | 価格相場 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 単機能型 | 270万~590万円 | 既存の太陽光発電システムに追加しやすい | パワーコンディショナーが2台必要で変換ロスが発生 |

| ハイブリッド型 | 170万~590万円 | 変換ロスが少なく、設置スペースも省スペース | 初期費用がやや高め |

| ポータブル型 | 10万~70万円 | 持ち運びができ、災害時に役立つ | 容量が小さく、家庭全体の電力供給には向かない |

それぞれどのような蓄電池なのかを詳しく解説していきます。

単機能型の蓄電池

「単機能型」の蓄電池の価格相場は、蓄電容量やメーカー、設置工事費用などによって異なりますが、おおむね270万円~590万円です。

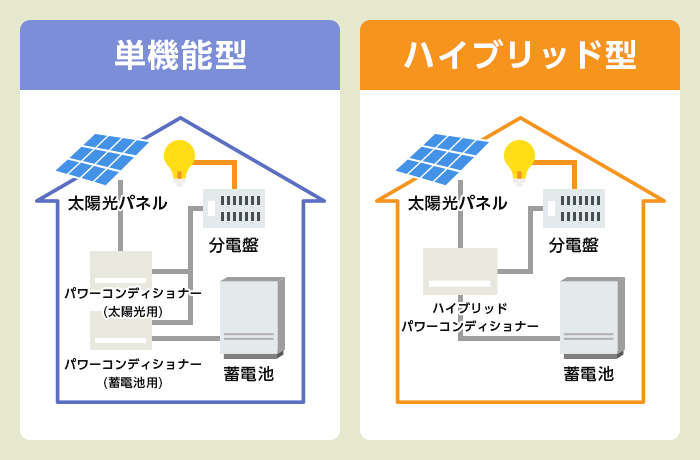

「単機能型」の蓄電池は、蓄電池本体と蓄電池専用のパワーコンディショナーで構成されています。

「単機能型」の蓄電池を単体で使用する場合は、電気料金が安い深夜に蓄電池に電気を貯めておき、電気料金の高い時間帯に貯めた電気を使って電気代を節約できます。

しかし、導入済の太陽光発電システムに「単機能型」の蓄電池を後付け導入する場合は、太陽光発電システムのパワーコンディショナーとは別に蓄電池専用のパワーコンディショナーが必要となるので、2台分の設置スペースが必要となります。

また、2つのパワーコンディショナーを経由して電気を使用することになるため変換ロスが大きくなりますし、修理や交換の費用が2台分かかることになってしまいます。

ハイブリッド型の蓄電池

「ハイブリッド型」の蓄電池の価格相場も「単機能型」と同様に蓄電容量やメーカー、設置工事費用などによって異なりますが、おおむね170万円~590万円程度です。

導入済の太陽光発電システムに「ハイブリッド型」の家庭用蓄電池を後付け導入する場合は、太陽光発電システムと家庭用蓄電池のパワーコンディショナーを共通にすることができるため変換ロスが小さくなり、設置スペースも1台分になるため「単機能型」よりも省スペースになります。

また、家庭内の電気の使用状況を1台のパワーコンディショナーで効率的に管理できるようになり、修理や交換の費用は1台分で済みます。

ポータブル型の蓄電池

「ポータブル型」の蓄電池の価格相場は、10万円~70万円程度です。

持ち運びが可能なサイズと蓄電容量の「ポータブル型」の蓄電池は「ポータブル電源」とも呼ばれており、災害時の停電対策のためだけでなく、キャンプなどのアウトドア用の電源としても人気があります。

蓄電容量は小さくなりますが、スマートフォンやPCなどの充電には十分な性能があり、照明・暖房器具などの家電製品が利用できるものも販売されています。

【比較】太陽光発電と蓄電池の同時導入・蓄電池の後付けで単体導入、どちらが安い?

「太陽光発電と蓄電池を同時導入する場合」と「蓄電池を後付けで単体導入する場合」を「初期費用」「施工費」「固定資産税」「メンテナンス費用」「補助金の適用」について比較すると次表のようになります。

表:蓄電池の同時導入と後付け導入の違い

| 太陽光発電と 蓄電池を同時導入 | 蓄電池を後付けで 単体導入 | |

|---|---|---|

| 初期費用 | 単体導入よりは比較的安い(セット割引がある可能性があるため) | 同時導入より割高になる可能性が高い |

| 施工費 | 太陽光発電と蓄電池の設置工事が同時に行えるため安くなる | 太陽光発電と蓄電池の設置工事が別々に行うため割高になる |

| 固定資産税 | 単体導入より安くなる可能性がある(セット割引分だけ固定資産価額が安くなる可能性があるため) | 同時導入より割高になる可能性がある(セット割引がないため) |

| メンテナンス費用 | 単体導入と同等 | 同時導入と同等 |

| 補助金の適用 | 単体導入よりは補助金が高額になる可能性がある(太陽光発電と蓄電池の両方が補助金の対象になる可能性が高いため) | 同時導入より補助金が少なくなる可能性がある(蓄電池のみが補助金の対象になるため) |

上記表により同時導入の方が経済的メリットは高いと言えます。

しかし、太陽光発電を後付けした場合も次図のように発電した電力の使われ方(流れ)が代ので自家消費率が上がり、卒FIT後に下がった売電収入を電気代削減分で補うことができるので、後付けでも導入した方がお得です。

太陽光発電に後付けで蓄電池をできるだけお得に導入するコツ

太陽光発電システムに後付けする家庭用蓄電池をできるだけお得に導入するには、次の5つのコツを意識しましょう。

- 補助金を活用する

- 太陽光発電と相性のよい蓄電池を選ぶ

- 一括見積もりを利用して複数業者を比較する

- ソーラーローンを活用する

- 蓄電池の後付けに向いている時期に導入する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

補助金を活用する

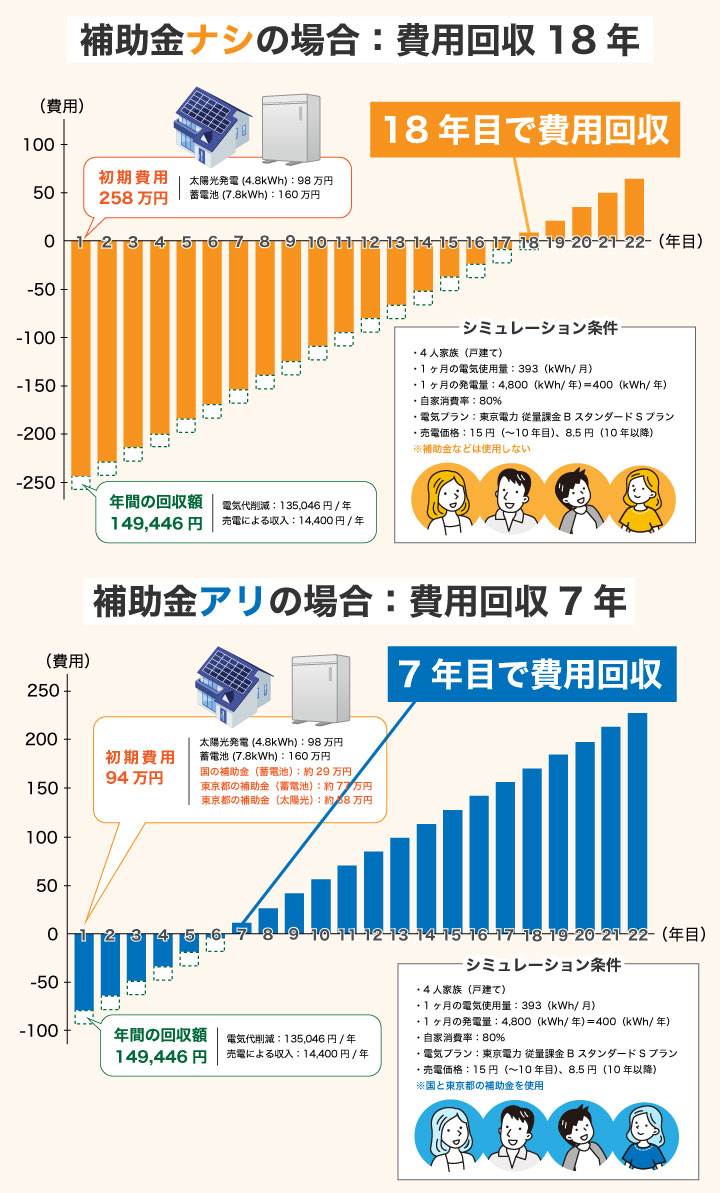

家庭用蓄電池を導入する際の初期費用を抑えるのに有効なのは補助金制度の活用です。

国や自治体が提供している補助金を利用すると、家庭用蓄電池を導入するための初期費用を抑えることができます。

代表的な補助金制度として、次の「子育てエコホーム支援事業」「DR補助金」「自治体の補助金」などがあります。

これらの補助金は予算金額に達すると、その年度の補助事業が終了することがあるので早めに申請するようにしましょう。

実際に補助金を活用して家庭用蓄電池を導入するのと、しないのでは投資回収期間が大きく異なります。

子育てエコホーム支援事業

国土交通省の補助事業で、子育て世帯や若者夫婦世帯による省エネルギー性能が高い(ZEHレベル)住宅の取得や、全世帯を対象とした省エネルギー改修(リフォーム)を支援する補助事業です。

省エネルギー改修(リフォーム)の補助金額は最大で60万円までですが、蓄電池に対する補助金額は一戸あたり64,000円となっています。

DR補助金

DRとは「Demand Response」の略で、電力の需給バランスが崩れないように蓄電池の充放電などを活用して需給を調整する仕組みの導入に対して補助金が出ます。

住宅用蓄電池(単体)を導入すると、初期実効容量1kW当たり37,000円が補助され、上限は60万円です。

自治体の補助金

東京都や東京都足立区、東京都葛飾区、埼玉県、埼玉県さいたま市、千葉市などの自治体も蓄電池に対する補助金制度を行っています。

対象となる条件や補助金額などは自治体ごとに異なるので、公式ホームページなどで最新情報を調べるようにしてください。

| 住宅用蓄電池補助金 | 補助金額 | 交付申請期間 |

|---|---|---|

| 子育てエコホーム 支援事業 | 1戸あたり64,000円 | 2024年3月29日 ~ 予算上限に達するまで (遅くとも2024年12月31日まで) |

| 令和6年度 DR補助金 | 〇家庭用‐32,000円または37,000円/kWh (補助金上限:60万円/台) 〇産業用‐44,000円または48,000円/kWh 〇補助率:3分の1 ※目安として住宅用10kwh蓄電池を設置する場合は最大37万円 | 2024年4月10日 ~ 2024年12月6日 |

| 各自治体の補助金 | 自治体により異なる | 自治体により異なる |

太陽光発電と相性のよい蓄電池を選ぶ

導入済の太陽光発電システムと相性の良い家庭用蓄電池を選ぶこともお得に蓄電池を導入するコツです。

家庭用蓄電池には「単機能型」と「ハイブリッド型」があります。

「単機能型」はパワーコンディショナーが蓄電池専用となっているため、太陽光発電用のパワーコンディショナーとは別にパワーコンディショナーを導入しなければなりません。

この場合、パワーコンディショナーの導入スペースやメンテナンス費用・交換費用も2台分必要となり、変換ロスも大きくなります。

一方、「ハイブリッド型」であれば太陽光発電システムと家庭用蓄電池のパワーコンディショナーが共通となるため、変換ロスが小さくなり設置スペースも小さくなります。

太陽光発電システムと家庭用蓄電池の相性については専門知識が豊富な業者に依頼して、適切な組み合わせを提案してもらうことがおすすめです。

一括見積もりを利用して複数業者を比較する

家庭用蓄電池を導入する際は、一括見積もりを利用して複数業者を比較して初期費用が安くて信頼できるところに依頼するようにしましょう。

タイナビ蓄電池では、最大5社まで無料で一括見積りでき、簡単に費用が比較できたり、優良な業者を探したりすることができます。

ソーラーローンを活用する

初期費用を抑えて家庭用蓄電池を導入する方法としてソーラーローンを活用する方法もあります。

ソーラーローンを利用すると、初期費用が安くなるだけではなく一般のローンよりも金利が安くなっているので、導入後の返済金額を減らすことができます。

蓄電池の後付けに向いている時期に導入する

太陽光発電システムに家庭用蓄電池を後付けするのであれば、適切な時期に導入した方が結果的にお得になります。

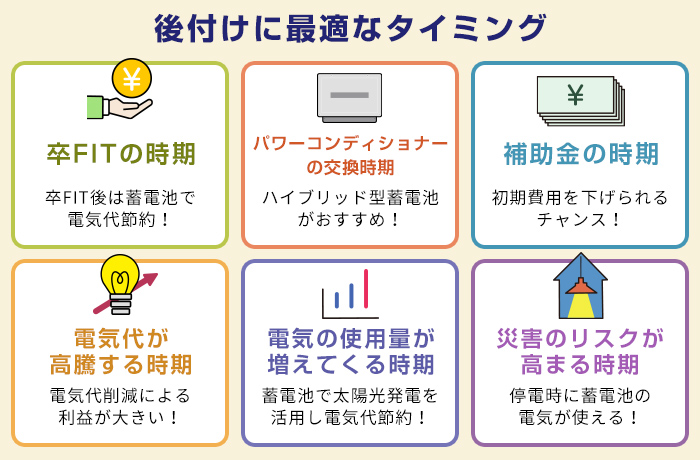

具体的には、次のような時期が家庭用蓄電池の後付けに向いています。

- 卒FITの時期

- 太陽光発電のパワーコンディショナーの交換時期

- 補助金が使える時期

- 電気代が高騰する時期

- 電気の使用量が増えてくる時期

- 災害のリスクが高まっている時期

それぞれ詳しく見ていきましょう。

卒FITの時期

すでに太陽光発電システムを導入済みで卒FITの時期は、家庭用蓄電池の後付け導入に向いています。

卒FITすると、10年前の買取価格で売電することができなくなり売電収入がなくなります。

だからと言って、太陽光発電ができる日中に自家消費する電力量にも限界があります。

しかしこのタイミングで家庭用蓄電池を後付けで導入すると、日中に発電した電力を家庭用蓄電池に貯めておいて、太陽光発電ができない夕方以降の夜間に使うことができるようになります。

電気料金が高騰しているので、太陽光発電した電力の自家消費量を増やすことは電気代の節約に大きな効果があります。

太陽光発電のパワーコンディショナーの交換時期

パワーコンディショナーの寿命は10年~15年程度なので、一般的にメーカー保証期間は10年(※メーカーによっては15年もあり)となっています。

太陽光発電システムを導入して10年を経過したパワーコンディショナーの保証期間が終わったタイミングは、家庭用蓄電池の後付け導入に向いています。

このときに、「ハイブリッド型」の蓄電池を導入すると、太陽光発電システムと家庭用蓄電池のパワーコンディショナーを1つにまとめることができるので、その後のメンテナンスや交換が1台分で済むようになります。

補助金が使える時期

家庭用蓄電池は、国や自治体の補助金が使える時期に後付け導入するようにしましょう。

補助金を活用すれば、家庭用蓄電池の導入に必要な初期費用を抑えることができるからです。

ただし、補助金を利用する人は多くて人気があり先着順で予算がなくなれば年度の途中でも終了してしまうので、早めに申請する必要があります。

また、国や自治体によって補助金の対象となる条件や申請手続きが異なっているので、事前にしっかりと確認するようにしましょう。

タイナビ蓄電池では、国や自治体の補助金情報についても最新の情報を提供しているのでご活用ください。

電気代が高騰する時期

近年のように電気代が高騰する時期も家庭用蓄電池の後付け導入に向いています。

日中に太陽光発電した電力を家庭用蓄電池に貯めておいて、太陽光発電ができない夕方以降の夜間に使うことができるようになり、電気代をいつも以上に節約することができます。

電気の使用量が増えてくる時期

家電製品が増えたり家族やペットが増えたりして、家庭の電力使用量が増えてくる時期も家庭用蓄電池の後付け導入に向いているタイミングです。

日中に太陽光発電した電力を家庭用蓄電池に貯めて、増加した電力使用に充てることができ電気代が節約できます。

災害のリスクが高まっている時期

災害のリスクが高まっている時期も家庭用蓄電池の後付け導入に向いています。

台風や大雨、洪水などが発生すると停電になることがあるので、停電時の非常電源として家庭用蓄電池は有効です。

停電に備えて色々備蓄をしたりされている方も多いと思いますが、停電の時に電気さえ使えれば、色々な不便さが解消でき、その安心感を費用換算すると、非常にお得です。

一般的な4人世帯の1日の電力使用量は13kWh程度と言われているので、蓄電容量13kWhの蓄電池を導入すれば、停電になっても普段通りの生活が丸1日できます。

停電時には使用する電気量が減ることを考えれば、もう少し蓄電容量の小さい蓄電池でも良いかもしれません。

後付けで蓄電池を導入する場合の注意点

後付けで家庭用蓄電池を導入する場合に注意すべきことは大きく次の2つです。

- FIT期間中の導入はFITの変更認定申請が必要

- 卒FIT後の導入にも事前変更届出が必要

いずれも申請手続きに関することなので忘れないように注意しましょう。

FIT期間中の導入はFITの変更認定申請が必要

まず、FIT期間中に後付けで家庭用蓄電池を導入する場合は「変更認定申請」をしなければなりません。

太陽光発電システムを導入するときに、発電システムの構成などの設備認定や事業計画認定の届け出をしているはずです。

FIT期間中に後付けで家庭用蓄電池を導入すると「自家発電設備等の変更」に該当するため、「変更認定申請」が必要になるのです。

「変更認定申請」の手続きは代行業者に依頼することも可能ですが、その場合は委任状や印鑑証明などが必要となります。

FITの変更認定申請の手順

「変更認定申請」の具体的な手順は次の通りです。

- 経済産業省資源エネルギー庁の「再生可能エネルギー電子申請」にログインする。

- 「自家発電設備等の設置の有無」で「有」を選択する。

- 「種類」を「蓄電池」として「設置位置」や「区分計量の可否」を入力する。

ここで「区分計量の可否」とは、家庭用蓄電池からの放電で売電する場合に、その電力量が計測できるか否かということです。

もし、わからない場合は設置業者などに確認する必要があります。

区分計量ができる場合はFIT買取価格が変更されない可能性がありますが、区分計量できない場合は最新のFIT買取価格に変更になります。

FITの変更認定申請に必要な書類

「変更認定申請」の手続に必要な書類として配線図がありますが、蓄電池の設置業者などに依頼すれば準備してくれます。

卒FIT後の導入にも事前変更届出が必要

卒FIT(太陽光発電の買取期間が終了)した後に後付けで家庭用蓄電池を導入する場合も申請手続きが必要です。

このとき、卒FITしてから「廃止届出」を提出するまでの間に家庭用蓄電池を導入する場合は、「事前変更届出」を行います。

この「事前変更届出」とは比較的軽微な変更に適用される申請手続きです。

事前変更届出の手順

「事前変更届出」の具体的な手順は次の通りです。

- 経済産業省資源エネルギー庁の「再生可能エネルギー電子申請」にログインする。

- 「認定設備」から該当する認定事業計画の設備IDを選択する。

- 「変更手続きの種類」で「事前変更届出」を選択する。

- 届け出内容を入力する。

後付けでもやり方次第で安くお得に蓄電池を導入できる!

この記事では、太陽光発電システムに後付けで家庭用蓄電池を導入する場合の価格相場や後付けで家庭用蓄電池を導入する場合のコツ、注意点などについて詳しく解説しました。

太陽光発電システムに後付けで家庭用蓄電池をお得に導入するには、太陽光発電システムと相性のよい家庭用蓄電池を選び、補助金を活用して初期費用を抑えて、かつ一括見積もりを利用して複数業者を比較して最も安い業者を選ぶことが重要です。

国や自治体は再生可能エネルギーの普及に力を入れているので、補助金制度は当面継続されると思われますが、太陽光発電システムも家庭用蓄電池も導入価格が下がってくると補助金額も減ってくることが予想されます。

補助金の有効活用を考えるのであれば、早めの導入を検討した方が良いでしょう。

太陽光発電システムへの後付けであっても、やり方次第で安くお得に家庭用蓄電池を導入することができますし、「卒FIT後にどうするか?」を検討しているのであれば、家庭用蓄電池の導入を検討してみましょう。

よく読まれている記事

【3分でわかる】2025年度 蓄電池の補助金はいくら?国と自治体の最新情報を解説!

【2025年最新】家庭用蓄電池メーカーランキング!目的別おすすめメーカーも紹介

蓄電池のリース・レンタルと購入はどっちがお得?メリットデメリットを比べて解説

東京電力の卒FITプランはお得なの?プランの概要や加入条件・年間収支を徹底解説!

エコウィルから買い替えるならこの4製品!価格や使い勝手を比較

蓄電池はやめたほうがいい?向いていないケースや導入をしたほうがお得なケースを解説