「蓄電池の導入はやめたほうがいい」と言われる最大の理由は、導入による高額な初期費用の回収が難しいと言われていたためです。

しかし、ひと昔前とはそんな状況は大きく変わっています。

結論から言えば、「家庭用蓄電池を導入した方が元が取りやすくなる」というのが今現在の正しい認識です。

しかし、「本当に元が取れるのか?」「設置して後悔しないか?」と不安に思う方もいるでしょう。

実際に、導入に高額な費用がかかること自体は今も昔も変わりません。

また、メンテナンスや設置スペースの確保など、検討すべきポイントが多いのは事実です。

しかし、近年の電気料金の高騰や、売電価格の低下、家庭用太陽光発電の義務化の開始、災害時の備えとしての需要の高まりなどを考えると、蓄電池を導入するメリットは確実に増えてきています。

家庭用太陽光発電との相性も良く、条件次第では大幅な電気代削減も期待できます。

そこで今回は、「蓄電池をやめたほうがいいケース」と「導入したほうがお得なケース」について、太陽光発電の専門家である佐伯淳二が分かりやすく解説いたします。

「蓄電池を導入するかどうか迷っているが、元が取れるか不安…」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

停電、他人事じゃない!

「災害時、電気が使えなくなるのが不安…」

「スマホの充電や冷蔵庫、大丈夫?」

「停電しても安心な方法は?」

蓄電池があれば、停電時も電気が使えて安心!

一括見積もりで最適なプランを見つけよう!

- 厳選された優良企業のみをご紹介!

- 納得できなければ契約しなくてOK!

- 無料相談であなたに最適な蓄電プラン!

【結論】蓄電池の導入をやめたほうがいいかどうかはケースバイケース

「蓄電池の導入はやめたほうがいい」というのはひと昔前の捉え方です。

今は、「蓄電池の導入をした方が元が取りやすく、いざという時の備えになる」という点で、蓄電池を導入するリスクよりも、メリットの方が上回っています。

たしかに、蓄電池の設置にかかる費用が高かったり、置くためのスペース確保や場合によっては工事が必要だったりと、導入が向いていないケースもあるでしょう。

しかし、すべての家庭に当てはまるわけではありません。

正直にお伝えすると、ネットにある「蓄電池の導入はやめたほうがいい」という情報を鵜呑みにしてしまうのはもったいないです。

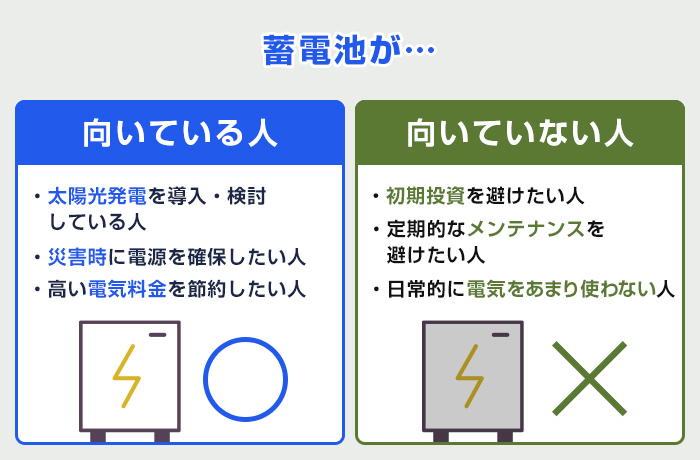

蓄電池を導入してメリットが大きいかどうか、各家庭の状況によって大きく異なるので、まずは「蓄電池導入をやめたほうがいいケース」と「導入したほうがお得なケース」を整理し、「自分の家庭にとって蓄電池の導入がどうなのか?」を検討してみてください。

蓄電池導入をやめたほうがいい主なケース

もちろん、蓄電池の導入が全員のおすすめとは言えません。

導入に向いていないご家庭もあります。

次のようなケースでは、導入しても費用対効果が見合わない可能性が高いため、慎重に検討することが重要です。

- 太陽光発電を導入していない(蓄電池単体での導入を考えている)

- 家に蓄電池の設置スペースがない

- ほとんど家におらず、電気使用量が少ない

- 数ヶ月、数年以内に引っ越しをする可能性がある

それぞれのケースについて詳しく解説していきます。

太陽光発電を導入していない

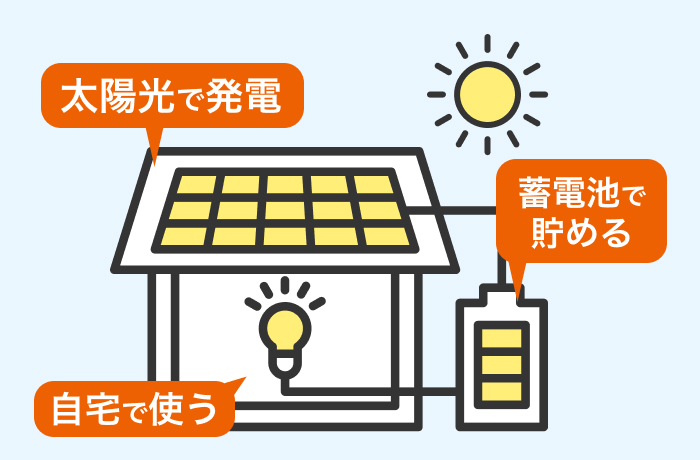

家庭用蓄電池は、家庭用太陽光発電と組み合わせることで最もコスト削減効果を発揮します。

家庭用太陽光発電があれば、昼間に発電した電気を蓄電池に貯めて、発電ができない夜間や悪天候の日などに使えます。

しかし、家庭用太陽光発電を導入していない住宅の場合、蓄電池に貯める電力を電力会社から購入することになるため、メリットと言えるほど電気代の削減につながらないのです。

夜間に料金が安くなるプランを契約して、夜間のうちに充電して昼間に使うという方法を使えば、電気代の削減量は増えますが、家庭用太陽光発電と一緒に導入した場合と比べると雲泥の差です。

また、現在の電力プランでは、夜間と昼間の電気料金の差が縮まっている傾向があるため、この方法だけでは十分な電気代の削減効果は得にくいと言えるでしょう。

家庭用蓄電池の導入にかかった初期費用についても、さまざまな工夫をしない限り難しいと言えます。

そのため、家庭用太陽光発電と一緒に家庭用蓄電池を導入しない場合には、電気代の削減という経済メリットが小さく、かかったコストが回収しづらいという点を理解しておかなければなりません。

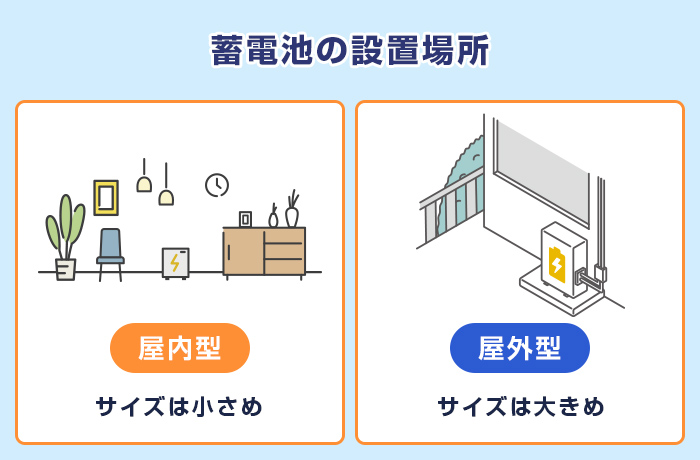

家に蓄電池の設置スペースがない

蓄電池は屋外または屋内に設置する必要がありますが、ある程度の設置スペースを確保しなければなりません。

以下のような場合は、設置が難しくなる可能性があります。

| 設置環境 | 設置が難しい理由 |

|---|---|

| 戸建て住宅でも敷地が狭い | 屋外に蓄電池を設置するスペースが確保できない。無理に置くと通気性が悪くなり、熱がこもって寿命が縮む可能性がある。 |

| マンションやアパートに住んでいる | オーナーの許可が必要で、設置できる場所が限られる。屋外に置けない場合は室内設置型を選ぶことになるが、それでもスペースを要する。 |

| 湿気や直射日光が多い環境 | 高温多湿や直射日光の影響で性能が低下しやすい。しっかりした設置環境を確保できない場合、導入のメリットが薄れる。 |

このように、設置スペースの確保が難しい家庭では、導入できる蓄電池のタイプや形状が限られてしまうほか、設置のために追加で基礎工事をする必要があったり、蓄電池を導入するメリットよりもデメリットの方が大きくなってしまいます。

しかし、スペースが限られている場合でも、小型蓄電池を選べば設置できる可能性があります。

たとえば、5kWh未満のコンパクトモデルや、壁掛けが可能なタイプの蓄電池は、狭い住宅でも設置しやすい選択肢の1つと言えるでしょう。

メーカーによっては、省スペース設計の高出力モデルも販売されており、工夫次第では設置できることもあります。

ほとんど家におらず、電気使用量が少ない

家庭用蓄電池は、そもそも電気の使用量が少ない家庭では、メリットを十分に活かせない可能性があります。

特に、以下のような生活環境の方は、蓄電池を導入するメリットが小さいと言えるでしょう。

| 生活環境 | 蓄電池の導入が向かない理由 |

|---|---|

| 日中はほとんど家にいない | 共働き世帯や単身赴任などで昼間に家を空けることが多い場合、太陽光発電の電気を使う機会が少なく、蓄電池に貯めた電気も活用されにくい。 |

| 電気の使用量がもともと少ない | 一人暮らしや電化製品の少ない家庭では、蓄電池に貯めた電気を消費しきれず、導入コストの回収が難しくなる。 |

たとえば、一人暮らしの方が蓄電池を導入しても、日中は仕事で家におらず、夜間は少ししか電気を使わないため、電気代の削減効果が小さくなります。

出張が多くてほとんど家にいない場合や、引っ越しが多い場合なども同様です。

家庭用蓄電池は、発電した0円の電気を夜間や悪天候時に使うことにより家庭消費の割合を上げたり、夜間の電気が安い時間帯に電気を貯めて電気代の高い日中に使うことにより、電気代を削減するメリットが大きいため、そもそも電気の使用量が少ない家庭では、蓄電池よりも他の節電対策を検討する方が現実的です。

ただし、電気使用量が少なくても、以下のような方針で小型の蓄電池を選ぶことでコスト負担を抑えつつ、最低限のメリットを得ることは可能です。

- 家庭の1日あたりの電気使用量を見積もり、最適な蓄電池の容量を選ぶ

:必要以上の大容量蓄電池を選ぶと、初期費用が高額になりやすいため - 小型でコンパクトな蓄電池(5kWh未満)や、短時間の停電対策向けの製品を選ぶ

:初期投資を抑えつつ蓄電のメリットを得られる

このように、電気使用量が少ない家庭では、蓄電池を導入しない選択肢もあるものの、小型のものを選べば有効活用できる場合もあります。

最適な容量を見極めることが、蓄電池導入で失敗しないポイントと言えるでしょう。

引っ越しをする可能性がある

蓄電池は、一度設置すると簡単に移動できるものではありません。

そのため、近い将来に引っ越しを予定している場合は、導入を慎重に考える必要があります。

以下のような生活環境の方は、蓄電池が向いていないかもしれません。

| 住居状況・ライフスタイル | 蓄電池導入が向かない理由 |

|---|---|

| 転勤が多い職業の方 | 仕事の都合で数年ごとに転勤がある場合、設置しても十分に活用できず、コスト回収が難しくなる。 |

| 賃貸住宅に住んでいる方 | 設備の取り付けにオーナーの許可が必要で、退去時に撤去費用が発生する可能性がある。 |

| 将来的に家を売却する予定の方 | 家の購入希望者にとって必ずしもメリットにならず、バッテリーの劣化や維持費がネックになることがある。 |

たとえば、転勤の多い家庭が蓄電池を導入した場合、5年以内に引っ越してしまうと、せっかくの設備投資が回収できないまま無駄になってしまう可能性があります。

そのため、将来的に引っ越す可能性がある場合は、蓄電池の導入は慎重に検討した方がよいでしょう。

引っ越しの予定がある場合の蓄電池導入方法

一方、引っ越す予定があるものの、どうしても蓄電池を使いたい場合には、以下の方法をとることもできます。

| 選択肢 | 内容 |

|---|---|

| リースやレンタルを検討する | 短期間の居住で初期費用を抑えたい場合、蓄電池のリースやレンタルを利用する方法もある。ただし、近年は業者が減少しており、新規契約を停止しているケースもあるため、事前の確認が必要。 |

| 蓄電池を新居へ移設する | 一部の蓄電池は、専門業者による工事を行えば新しい居住地に移設可能。ただし、移設には追加の工事費用がかかるため、導入時に移設費用も考慮する必要がある。 |

このように、引っ越しの予定がある場合は、単に「導入を諦める」だけでなく、リース・レンタルの活用や移設についても検討するとよいでしょう。

蓄電池導入をしたほうがお得なケース

蓄電池の導入はすべての家庭にメリットをもたらす訳ではありませんが、次のようなケースに該当する場合は、蓄電池の導入によるメリットを最大化できる可能性があります。

- 太陽光発電を導入している、または導入検討をしている

- これからマイホームやリフォームを検討している

- 日中の電気使用量が多い

- 電気自動車に乗っている

- 災害時の停電対策を検討している

- 補助金が使える地域に住んでいる

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

太陽光発電を導入している、または導入検討をしている

太陽光発電と蓄電池をセットで導入すると、電気代の節約効果がより高まります。

昼間に発電した電力をそのまま消費するだけでなく、余った電力を蓄電池に貯めて夜間に使うことで、電力会社から購入する電気を大幅に減らせるのです。

たとえば、太陽光発電のみを導入した場合、昼間に発電した電力は消費しきれない分を電力会社に売電することになります。

しかし、近年は売電価格が下がり続けており、電気を売るよりも自家消費した方が経済的に有利なケースが増えています。

蓄電池を導入すれば、発電した電気を無駄なく活用できるため、太陽光発電のメリットを最大限に引き出せるのです。

また、蓄電池を後から追加で設置するよりも、最初から太陽光発電とセットで導入した方が施工費用を抑えられる場合があります。

一度に設置すれば、配線工事や設備の取り付けを効率よく行うことができ、結果的にコストの削減につながることが多いです。

これからマイホームやリフォームを検討している

新築やリフォームのタイミングで蓄電池を導入すると、以下のように設置の自由度が高まり、より効率的な電気の使い方が可能になります。

| 住居のタイプ | 蓄電池設置時の恩恵 |

|---|---|

| 新築住宅の場合 | 設計の段階から太陽光発電や蓄電池を組み込めるため、配線や設備の配置を最適化できる。屋根の形状や設置スペースを考慮すれば、スムーズに導入可能。 |

| リフォームの場合 | 壁や屋根の工事と同時に配線工事を行うことで、追加コストを抑えながら蓄電池を設置できる。家全体の電気設備を見直すことで、より効率的な電力活用が可能。 |

たとえば、築年数の経った家でリフォームを検討している場合、断熱性能の向上や電気設備の見直しと併せて蓄電池を導入すると、省エネ効果を高められます。

こうしたタイミングでの導入は、コスト面でもメリットが大きいといえます。

たとえば新築住宅の場合には住宅ローンに太陽光発電と蓄電池の費用を組み込むことができたり、リフォームの場合にもリフォームローンに組み込める可能性があります。

初期費用でまとまった投資が発生することが一番のリスクである蓄電池にとって、分割で支払っていくことにより、金利がかかったとしてもキャッシュフローが痛むことなく運用が可能です。

日中の電気使用量が多い

日中の電気使用量が多い家庭では、蓄電池の導入によって電気代の削減効果が生まれます。

たとえば、以下のような家庭では、電力の自家消費を最大限に活用できるため、蓄電池のメリットを実感しやすいでしょう。

| 家庭のタイプ | 蓄電池利用のメリット |

|---|---|

| 在宅勤務や家で仕事をする人がいる家庭 | パソコンや照明、エアコンなどを日中に使うため、発電した電気を効率よく活用できる |

| 共働きでない家庭 | 専業主婦(夫)がいる家庭では、昼間に洗濯機や電子レンジ、エアコンなどを遠慮なく使える |

| 子どもがいる家庭 | 夏休みや冬休みなど、子どもが家にいる時間が長いため、昼間の電気使用量が増えても、蓄電池の効果を感じやすい |

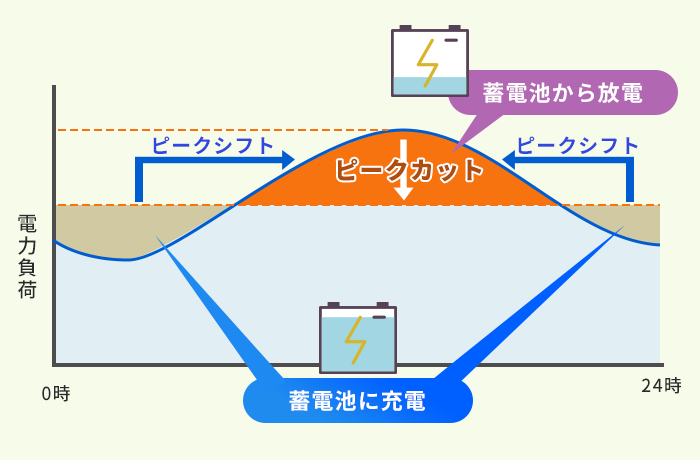

また、電力会社が提供する時間帯別料金プランを利用している場合、深夜の割安な電気を蓄電池に充電しておき、昼間の高い時間帯に使うことで、電気代をさらに抑えられる可能性もあります。

電気自動車に乗っている

電気自動車(EV)を持っている場合、蓄電池を導入するとガソリン(電気)代を浮かせやすくなります。

電気自動車のバッテリーは大容量なので、太陽光発電で発電した電気を充電すれば、ガソリン代の大幅な節約につながるのです。

たとえば、昼間に太陽光発電で発電した電気をそのまま電気自動車に充電すれば、夜間や外出時に使うことができます。

また、V2H(Vehicle to Home)システムを活用すれば、電気自動車のバッテリーを家庭の電源としても利用できるため、災害時の非常用電源としても役立ちます。

災害時の停電対策を検討している

日本は地震や台風などの自然災害が多く、停電のリスクが常にあります。

蓄電池があれば、停電時にも最低限の電力を確保できるため、非常時でも以下の家電を利用できるようになります。

| 利用できる機器 | 停電時の利点 |

|---|---|

| 冷蔵庫 | 食品の保存が可能になり、停電中でも食料の確保がしやすくなる |

| スマートフォン | 災害時の情報収集や連絡手段として使える |

| 照明・電気ポット | 夜間の安全確保や、簡単な食事の準備などがしやすくなる |

蓄電池があることで、停電が発生しても最低限の生活を維持しやすくなり、災害時のストレスを軽減できます。

こういったいざという時にも通常通りの電気が使える安心感は費用換算すると高額です。

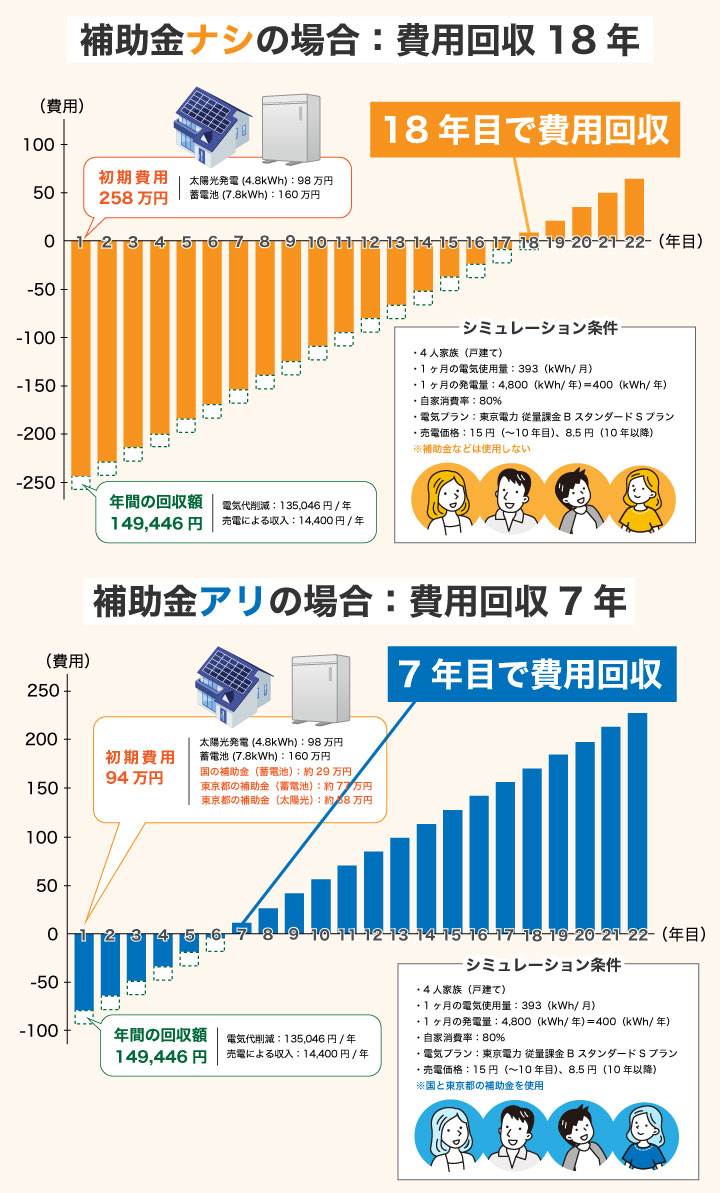

補助金が使える地域に住んでいる

蓄電池の導入には高額な初期費用がかかりますが、国や自治体の補助金制度を活用すれば、コストを大幅に抑えることが可能です。

自治体によって補助金額や条件は異なりますが、適用されれば数十万円の補助を受けられるケースもあります。

たとえば、東京都では蓄電池の導入に対して手厚い補助金制度を設けており、他の地域でも再生可能エネルギーの普及を目的に補助制度が整備されています。

自分が住んでいる地域の補助金情報を確認し、適用できる場合は積極的に活用するとよいでしょう。

「蓄電池の導入をやめたほうがいい」と言われるのはなぜ?主な5つの理由

蓄電池の導入にはさまざまなメリットがありますが、「やめたほうがいい」と言われることもあります。

理由は、次の5つです。

- 理由1:導入費用の高さ

- 理由2:保守・メンテナンスの手間

- 理由3:設置スペースの確保の難しさ

- 理由4:太陽光発電との相性による発電量減少リスク

- 理由5:劣化による性能低下リスク

以下から、それぞれの理由について詳しく解説していきます。

理由1:導入費用の高さ

蓄電池の導入には、設備費用や工事費用がかかります。

一般的な家庭用蓄電池の価格は100万~300万円程度と高額で、さらに設置工事費が別途かかるため、決して安い買い物ではありません。

たとえば、9.8kWhの蓄電池を導入した場合、導入費用は約140万円、30万円前後の補助金を活用すると110万円程度まで下げられるケースがあります。

蓄電池の導入価格は140万程度となり、

補助金(約30万)を活用すると110万程度となります。

※導入価格約140万:(住宅用蓄電池目標価格14.1万円/kWh×9.8KWh)

※補助金約30万:(2.7万円/kWh~3.2万円/kWh×9.8KWh)

蓄電池の補助金額は自治体によって異なりますが、数十万円の補助を受けられることが多いため、導入時には必ず確認しておくべきポイントです。

また、蓄電池を導入して10年間使うと仮定した場合、年間の電気代節約額が10万円だったとしても、100万円以上の初期投資を回収するには10年以上かかる計算になります。

蓄電池の寿命は一般的に10年~15年程度なので、十分なコストメリットを得るには、補助金の活用や電気代削減効果の高い家庭での利用が前提です。

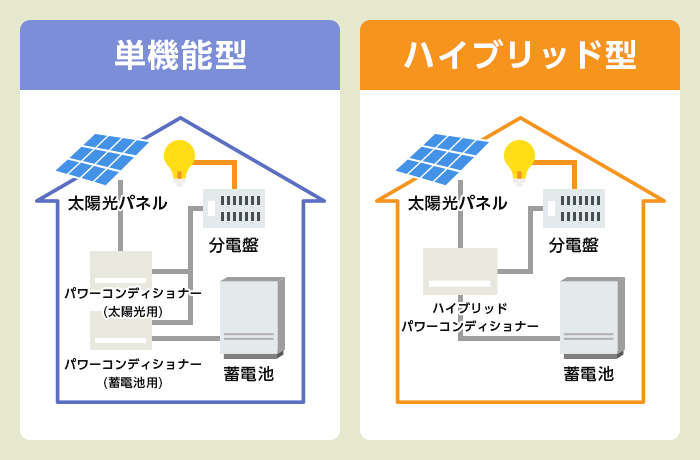

さらに、太陽光発電と同時に導入する場合、ハイブリッド型蓄電池を選ぶと長期的に見て経済的なメリットが大きいとされています。

ハイブリッド型は、太陽光発電用と蓄電池用のパワーコンディショナーを一台にまとめられるため、将来的な機器交換費用を抑えられる利点があります。

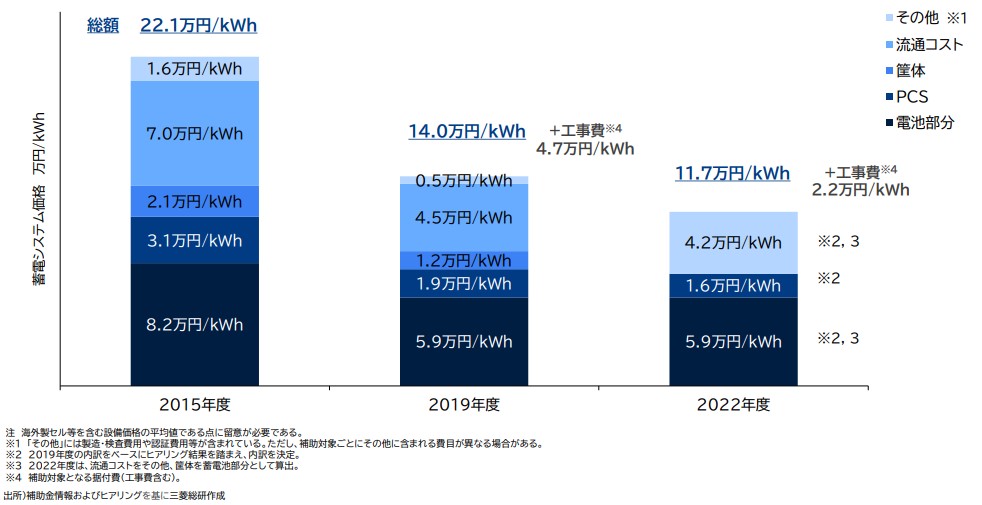

下記の三菱総合研究所の調査資料によれば、年々蓄電池の導入価格は下がってきているものの、まだ普及途上にあるため、コストが気になる方には慎重な検討が必要です。

理由2:保守・メンテナンスの手間

蓄電池は一度設置すれば使い続けられるものではなく、しっかりした運用を維持するために最低限のメンテナンスが必要です。

ただし、基本的な手入れは少なく、異常があればモニターで確認できるため、過度に負担がかかるわけではありません。

主な蓄電池のメンテナンス内容は、以下の表の通りです。

| メンテナンス項目 | 内容 |

|---|---|

| バッテリーの劣化チェック | 長期間使うと蓄電容量が減少するため、メーカー推奨の点検を行うと長持ちしやすい |

| ソフトウェアの更新 | 蓄電池の制御システムを最適な状態に保つため、アップデートが必要になる場合がある |

| 停電時の動作確認 | 非常用電源としての役割を果たすには、定期的に動作チェックを行い、正常に機能するか確認することが重要 |

ただし、日常的に必要な手入れは少なく、基本的には通風口の掃除程度で十分な場合が多いです。

また、蓄電池の状態はモニターやスマホアプリで簡単に確認できるため、頻繁に専門業者を呼ぶ必要はありません。

蓄電池に異常が起きた場合でも、多くの蓄電池は保証制度があり、設置業者に連絡すれば修理対応を受けられます。

また、メーカー保証の範囲内であれば、無償で点検・交換できる場合もあるため、メンテナンス費用の負担を抑えられます。

しかしながら、長期間メンテナンスを行わないと、いざ停電が発生した際に蓄電池が正常に機能しなくなってしまうかもしれません。

また、数年間放置しているとバッテリーの劣化が進み、蓄電容量が大幅に低下することも考えられます。

そのため、蓄電池を長く活用するためには、最低限のチェックや、定期的な動作確認が重要です。

理由3:設置スペースの確保の難しさ

蓄電池はある程度のスペースを確保しなければ設置できません。

特に、以下のような家庭では、設置が難しくなる可能性があります。

| 設置が難しい環境 | 理由 |

|---|---|

| 敷地が狭い戸建て住宅 | 屋外設置型の蓄電池は一定のスペースが必要。狭小住宅では適切な設置場所を確保できない場合がある |

| マンションや賃貸住宅 | ベランダや玄関先など、限られたスペースしかなく、管理規約によっては設置が禁止されていることもある |

| 高温多湿な環境 | 蓄電池は温度管理が重要。直射日光が当たる場所や湿気の多い場所では、劣化が早まる可能性がある |

たとえば、設置場所を考慮せずに狭いスペースに無理やり設置すると、放熱がうまくできず、バッテリーの寿命が短くなる可能性があります。

しっかりした設置環境を確保できない場合は、導入を再検討する必要があるでしょう。

蓄電池設置スペースの問題には対策方法もあり、以下の表の通りです。

| 解決策 | 詳細 |

|---|---|

| コンパクトな蓄電池を選ぶ | 近年、小型で省スペース設計の蓄電池が登場しており、狭い場所でも設置可能なモデルが増えている |

| 壁掛け型を検討する | 壁に取り付けられる蓄電池を選べば、床面積を占有せずに設置できる |

| 設置業者と相談する | 設置場所の工夫や、最適な製品の選び方について専門業者に相談することで、設置の可能性を広げられる |

蓄電池のサイズや設置方法は年々進化しています。

狭いスペースでも設置しやすい製品が増えているため、スペースの問題で諦める前に、一度小型モデルや壁掛け型などの選択肢を検討してみるとよいでしょう。

理由4:太陽光発電との相性による発電量減少リスク

蓄電池は太陽光発電と組み合わせて使うのが一般的ですが、条件によっては発電量が減少し、十分な効果を得られない場合があります。

蓄電池を太陽光発電と併用してもうまく発電できない要因は、以下の表の通りです。

| 発電量が減少する要因 | 内容 |

|---|---|

| 地域や住宅周囲の日射量が少ない | 日照時間が短い地域や、周囲に高い建物がある住宅では、太陽光発電の発電量が少なくなり、蓄電池に十分な電気を貯められない |

| 屋根の向きや角度が適していない | 太陽光パネルの設置環境が悪いと、発電効率が低下し、期待した電力量を確保できない |

| 家庭の発電量がもともと少ない | 太陽光発電の容量が小さいと、蓄電池に充電できる電力が限られ、十分な節約効果を得られない |

| パワーコンディショナー(パワコン)の相性 | ハイブリッド型パワコンを導入する際、太陽光発電と蓄電池の回路数が適切でないと、発電量の低下につながる |

たとえば、北向きの屋根に太陽光パネルを設置している場合、発電量が大幅に少なくなり、蓄電池の充電量も不足しがちです。

その結果、夜間に使える電力が減り、期待した電気代削減効果が得られなくなる可能性があるのです。

発電量の低下を防ぐための対策として、以下があります。

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 適切なパワコンを選ぶ | ハイブリッドタイプのパワコンを設置するときは、太陽光発電の回路数と蓄電池の回路数を正しく合わせることが重要。回路数が合わないと発電量の低下につながる |

| 信頼できる施工業者を選ぶ | パワコンの交換時に施工不良があると、発電量が十分に確保できなくなる可能性がある。施工実績が豊富な業者を選ぶことでリスクを減らせる |

太陽光発電と蓄電池の相性を最大限に活かすには、設置環境だけでなく、使用する機器の選定や施工の質も重要です。

導入を検討する際は、設置条件や発電量を考慮しつつ、信頼できる業者と相談しながら進めることをおすすめします。

理由5:劣化による性能低下リスク

蓄電池は長期間使うと、バッテリーの劣化が進み、蓄電容量が減少します。

特に、リチウムイオン電池を使う蓄電池は、充放電を繰り返すうちに性能が落ちていきます。

蓄電池劣化の要因は、以下の表の通りです。

| 劣化の要因 | 内容 |

|---|---|

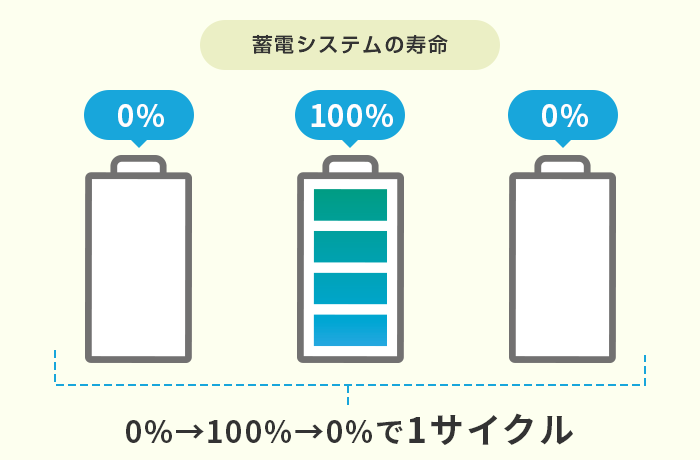

| 充放電サイクルの制限 | 蓄電池には寿命があり、一定回数の充放電を超えると蓄電できる電力量が減少する。一般的な寿命は10~15年程度 |

| 高温環境による劣化 | 蓄電池は熱に弱く、高温の環境下で使うと劣化が早まる。特に夏場の屋外設置では、直射日光を避ける対策が必要 |

| 使用状況による劣化の差 | 頻繁にフル充電・フル放電を繰り返すと、バッテリーの劣化が早まるため、適切な充放電管理が必要 |

一般的に、蓄電池の寿命は6,000サイクル~12,000サイクルとされており、1日1サイクルで使用した場合、6,000サイクルの製品なら16年程度持つ計算になります。

ただし、メーカーが提示する寿命を超えても、最大容量は減少するものの、すぐに使えなくなるわけではありません。

たとえば、10年経過した蓄電池の容量が半分以下に減っていた場合、当初想定していた電気代削減効果が得られなくなる可能性があります。

そのため、蓄電池を長期間使う予定がある場合は、寿命や交換費用についても考慮する必要があるのです。

蓄電池が劣化すると、以下のようなデメリットが起こります。

| 劣化による影響 | 内容 |

|---|---|

| 蓄電容量の低下 | 劣化が進むと、一度に蓄電できる電力量が減り、夜間に使用できる電力が不足しがちになる |

| 運用コストの増加 | 充電・放電の効率が下がることで、電気代削減効果が薄れる |

蓄電池の劣化対策として、以下が挙げられます。

- 定期点検:容量が減少してきたら、点検を受けてバッテリーの状態を確認する

- 部品交換や買い替え:交換用バッテリーが用意されている製品もあるため、寿命を迎える前に交換費用を試算しておく

蓄電池を長く活用するためには、劣化要因を理解し、きちんと管理を行うことが重要です。

「蓄電池をやめたほうがいい」かを心配するよりも、導入するメリットの方が大きい

「蓄電池はやめたほうがいい」と言われることもありますが、近年のエネルギー事情を考えると、以下のように導入するメリットが増えつつあります。

- ポイント1:蓄電池の補助金が増えている

- ポイント2:電気代が高騰傾向にある

- ポイント3:災害リスクが年々高まっている

- ポイント4:売電価格が年々下がっている

- ポイント5:太陽光発電設置義務化の波がきている

- ポイント6:蓄電池の性能・コスパが向上している

- ポイント7:複数の見積もり・比較が容易

特に、電気代の上昇や災害時の備えとしての価値が高まり、さらに補助金制度の拡充なども後押ししています。

以下から、それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

ポイント1:蓄電池の補助金が増えている

国や自治体は、再生可能エネルギーの普及を推進するため、蓄電池の導入に対する補助金制度を拡充しています。

自治体によって補助額や条件は異なりますが、数十万円規模の補助が受けられるケースも多いため、初期費用の負担を大幅に軽減できます。

たとえば、東京都では蓄電池の設置に対し最大120万円の補助金が出る制度(太陽光パネルの設置など前提条件あり)があります。

ほかの自治体でも、地域ごとに補助金制度が設けられているため、導入前に確認しておくと良いでしょう。

もしどの補助金が適用できるのかが分からなければ、提案や申請については家庭用蓄電池の導入業者に任せるというのも一つの手です。

ポイント2:電気代が高騰傾向にある

近年、電気料金は上昇し続けています。

その原因として、燃料費の高騰や再生可能エネルギー(太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスなど)の導入拡大によるコスト増加が挙げられます。

このままの傾向が続けば、将来的に電気代はさらに上がる可能性が高いです。

蓄電池があれば、電力会社からの購入電力を減らし、夜間や荒天時に自家発電した電気を効率的に活用できます。

特に、時間帯別料金プランを利用すれば、夜間の安い電気を蓄電池に貯め、昼間の高い時間帯に使うことでコストを抑えることも可能です。

また、現在は売電収入は下がる一方で、電気代を多く削減した方が利益が大きいという傾向が強くなっています。

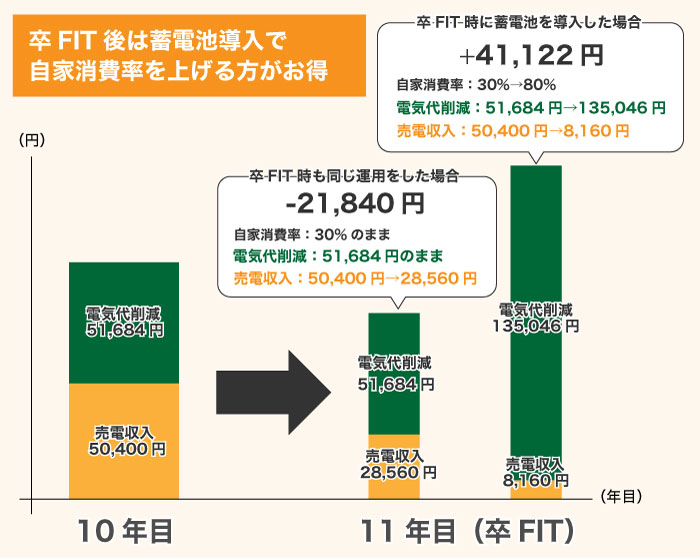

特に太陽光発電導入から10年経過し卒FITを迎えた後には次のシミュレーションが示す通り、蓄電池で自家発電を増やした方が利益が大きくなり、投資回収期間が早くなります。

ポイント3:災害リスクが年々高まっている

日本では地震や台風、大雨などによる災害が増えており、そのたびに停電が発生しています。

蓄電池があれば、停電時にも電力を確保できるため、災害時に以下のようなメリットがあります。

- 冷蔵庫を稼働させて食品を保存

- スマートフォンを充電して情報収集や連絡

- 夜間でも照明を確保し、安全な環境を維持

- 電気ポットでお湯を沸かし、簡単な食事を用意

蓄電池があることで、災害時でもこのような最低限の生活が送れるのです。

特に、小さな子どもや高齢者がいる家庭では、災害時の電力確保は重要です。

ポイント4:売電価格が年々下がっている

太陽光発電の余剰電力を電力会社に売る固定価格買取制度(FIT)の売電価格は、年々下がり続けています。

初期の売電価格は40円/kWh以上だった時期もありましたが、2025年現在では15円/kWh以下まで下がっています。

そのため、売電収益を目的に太陽光発電を導入しても、以前ほどの収益は見込めません。

しかし、蓄電池を導入すれば、余った電気を蓄えて自家消費でき、売電価格の低下による影響を最小限に抑えられるというメリットがあります。

ポイント5:太陽光発電設置義務化の波がきている

東京都では、新築住宅に太陽光発電の設置を義務化する動きが始まっています。

今後も、住宅建築では太陽光発電の導入が当たり前になり、併せて全国的に蓄電池の需要も高まるでしょう。

すでに太陽光発電を設置している家庭でも、蓄電池を追加することで電気の自家消費率を高め、電気代をさらに削減することができます。

ポイント6:蓄電池の性能・コスパが向上している

以前は高額だった蓄電池も、技術の進化によって価格が下がりつつあります。

また、以下のように性能も向上し、より長期間にわたって安定した電力供給ができる製品が増えています。

- 蓄電容量が増加:最新の蓄電池は、以前より多くの電力を蓄えられるため、夜間や停電時の利用がしやすい

- 寿命が延びている:従来の蓄電池は10年程度の寿命だったが、15年以上使える製品も増えてきた

- 価格が下がっている:補助金の活用と合わせることで、導入コストの回収期間が短縮されつつある

こうした点を考えると、以前よりも蓄電池のコストパフォーマンスが向上しており、導入のハードルが下がっていることがわかります。

ポイント7:複数の見積もり・比較が容易

「どの蓄電池を選べばいいかわからない」という悩みを持つ方も多いですが、今では一括見積もりサイトなどを活用すれば、簡単に複数の業者や製品を比較できます。

一括見積もりのメリットとして、以下が挙げられます。

- 価格や保証内容を比較しやすい

- 業者ごとのサービスの違いを確認できる

- 最適な蓄電池を選びやすい

見積もりや比較のしやすさにより、最もコストパフォーマンスの良い蓄電池を見つけることができ、導入の決断がしやすくなっています。

家庭用蓄電池はやめたほうが良いは正しくない!メリットの方が遥かに大きな時代!

今回は、蓄電池の導入がすべての家庭に適しているわけではない理由と、導入を検討すべきケースについて解説しました。

導入をやめたほうがいい理由として、初期費用の高さ、メンテナンスの手間、設置スペースの確保の難しさなどが挙げられます。

一方で、太陽光発電を導入している家庭や、電気代の高騰が気になる方、災害時の停電対策を考えている方にとっては、大きなメリットを得られる可能性があります。

特に、補助金の拡充や売電価格の低下により、導入の経済的メリットは高まりつつあるのが現状です。

技術の進化による価格の低下や寿命の延びも期待され、より多くの家庭にとって導入しやすくなることも予想され、今後は家庭用蓄電池の導入をした方が遥かにメリットが大きな時代になってくると考えられます。

「太陽光発電を検討している」「太陽光発電は既に導入しているが後付けで家庭用蓄電池の導入を検討している」という方は、まずは一括見積もりで導入検討を進めてみてはいかがでしょうか?

タイナビ蓄電池では、最大5社への無料見積もりがフォームに入力するだけで簡単に取れます。導入検討している方には最適なサービスです。

ぜひ、お気軽にご利用ください。

よく読まれている記事

【3分でわかる】2025年度 蓄電池の補助金はいくら?国と自治体の最新情報を解説!

【2025年最新】家庭用蓄電池メーカーランキング!目的別おすすめメーカーも紹介

蓄電池のリース・レンタルと購入はどっちがお得?メリットデメリットを比べて解説

東京電力の卒FITプランはお得なの?プランの概要や加入条件・年間収支を徹底解説!

エコウィルから買い替えるならこの4製品!価格や使い勝手を比較

蓄電池はやめたほうがいい?向いていないケースや導入をしたほうがお得なケースを解説