国は、2024年以降電気・ガス料金の負担軽減のため「激変緩和措置」や「酷暑乗り切り緊急支援」を行ってきました。

この支援は一旦終了していましたが、2025年も電気・ガス料金の高騰が続いているため「電気・ガス料金負担軽減支援事業」に名称を変更して支援を再開。

しかし、この支援期間は2025年1月~3月までで4月以降は未定となっており、しかもその支援金額は電気・ガスの合計で2人以上の世帯当たり月1,300円にしか過ぎません。

このような厳しい状況が続くなかで、電気代の高騰への対応策として有効だと考えられるのが家庭用蓄電池の導入です。

ひと昔前までは、家庭用蓄電池は初期費用が高額となるため元が取れないと言われていましたが、それは過去の話で、2025年には電気料金の値上げと家庭用蓄電池の価格の低下によって元が取れるようになってきました。

その上、首都直下型地震や南海トラフ地震などいつ起きてもおかしくないような大規模災害への懸念や、国や自治体が家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池のセット導入に補助金を積極的に出していることも相まって、家庭用蓄電池の導入を検討する方が増えています。

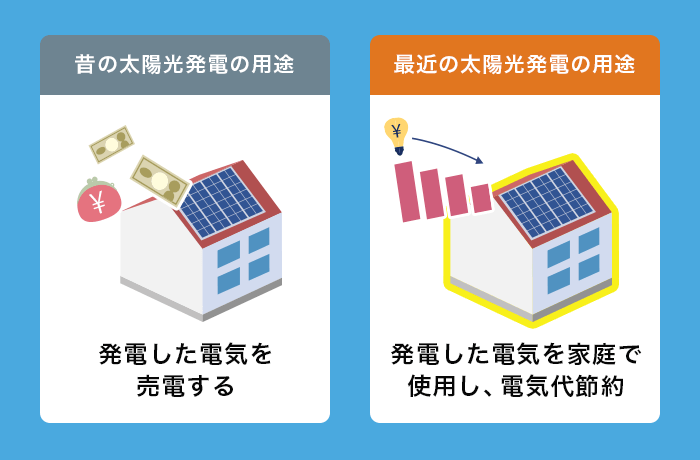

すでに家庭用太陽光発電を導入している方も、卒FIT後の売電価格が8円/kWhにしかならないのに、一方でその4倍近い約30円/kWhで電気を購入しなければならないことに疑問を感じて、家庭用蓄電池の後付け導入を続々と始めています。

今回は、そんな今導入がすすむ家庭用蓄電池の導入メリットやデメリットについて、太陽光発電の専門家の佐伯淳二が詳しく解説いたします。

電気代のムダ、減らしませんか?

「電気代がどんどん上がる…」

「節約したいけど面倒なのはイヤ!」

「ずっとお得に使える方法は?」

太陽光+蓄電池で電気代を大幅カット!

一括見積もりなら、最安&安心!

- 実績10年以上の専門家が厳選!

- 納得できなければ契約不要!

- 無料相談であなたに最適なプラン!

家庭用蓄電池とは?

蓄電池とは、電気を一時的に貯めたり(充電したり)、使用したり(放電したり)を繰り返すことができる二次電池のことです。

蓄電池を用途によって分類すると、容量が10kWh~15kWh以下の家庭用蓄電池、それ以上の産業用蓄電池に分けられます。

家庭用蓄電池の価格は工事費込みで80万円~200万円程度で、充電できるサイクル数は5,000回~15,000回程度、寿命は約15年です。

蓄電池の設置方法による分類として、定置型蓄電池、可搬型蓄電池(ポータブル蓄電池)という分け方もあります。

また、家庭用蓄電池の種類としては、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、鉛蓄電池などがあり、それぞれの蓄電池の特徴をまとめると、次の表のようになります。

表:家庭用蓄電池の特徴(種類別)

| 蓄電池のタイプ | 特徴 |

|---|---|

| リチウムイオン電池 | 小型軽量・高電圧・メモリー効果がないためスマートフォンやノートパソコンなどに利用されている。 近年では電気自動車や家庭用蓄電池にも使用されている。 |

| ニッケル水素電池 | 過充電や過放電に強く環境への影響が少ない。 従来のニカド電池に代わって乾電池タイプの蓄電池として普及していたが、現在はリチウムイオン電池に置き換わっている。 |

| 鉛蓄電池 | 開発されて150年もの歴史があり、容量当たりの単価が安い。 自動車や小型船舶のバッテリーに使用されている。 使用時間の経過によって充電性能が劣化し電池寿命が大幅に低下するデメリットがある。 |

産業用蓄電池との違い

産業用蓄電池は業務用蓄電池とも呼ばれ、企業のオフィスや工場、商業施設などに設置されているものです。

16kWh以上のものが産業用蓄電池であり、容量は数kWhから数100kWhです。

充電できるサイクルは8,000回以上で、寿命もサイクル数に比例して長くなります。

また、蓄電池の種類として、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、鉛蓄電池のほかにNAS電池があり、その特徴は次の通りです。

| 蓄電池のタイプ | 特徴 |

|---|---|

| NAS電池 | MW級の大規模な電力貯蔵用として開発された。 電極に使用されているナトリウム(Na)と硫黄(S)が危険物に指定されているため安全性に懸念がある。 |

家庭用蓄電池が注目されている理由

現在、家庭用蓄電池が注目されている理由は、大きく2つあります。

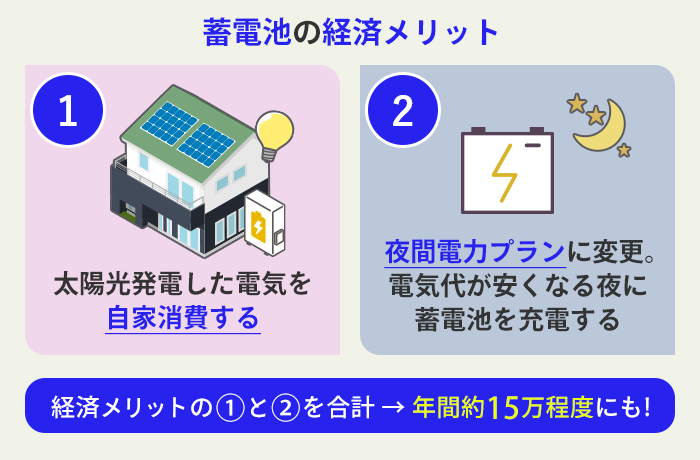

1つは、電気料金の高騰への対策としての電気代の節約のためです。

家庭用蓄電池を家庭用太陽光発電と併用するかどうかによって違いますが、電気料金の安い夜間の電気を貯めておいて電気料金の高い昼間に使ったり、太陽光パネルで発電した0円の電気を貯めておいて自家消費したりして、電気の購入量を大幅に削減することができます。

もう1つは、近年増加傾向にある災害時の停電対策のためです。

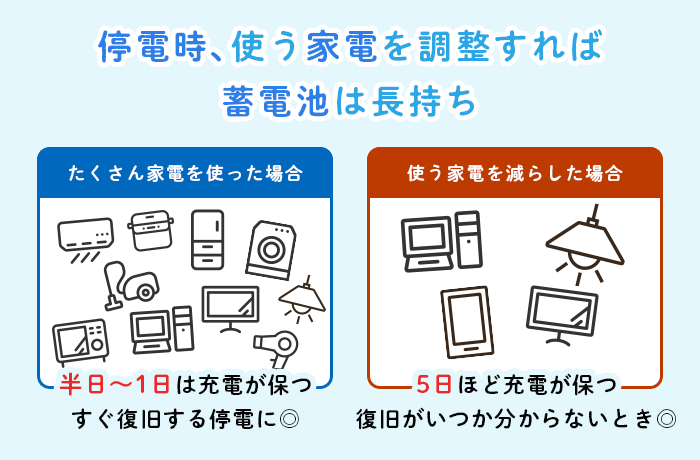

3人~4人の一般家庭が消費する電気容量は約13kWh/日と言われています。

13kWhの電気が賄える家庭用蓄電池を導入すれば、停電時でも丸1日は通常通り電気を使うことができます。

このように、電気代の高騰と自然災害への備えとして家庭用蓄電池は近年注目されるようになってきたのです。

蓄電池を導入するメリット

蓄電池を導入するメリットは、どのように蓄電池を導入したかによって異なります。

- 蓄電池だけを導入した場合

- 家庭用太陽光発電とセットで導入した場合

- すでに設置済の家庭用太陽光発電の後付けに蓄電池を導入した場合

それぞれどのようなメリットがあるのかを詳しく見ていきましょう。

蓄電池だけを導入する場合

少し珍しいパターンではありますが、家庭用蓄電池だけを導入する場合のメリットは、主に次の3つです。

- 電気代の削減になる

- 災害による停電時に一定期間電気が使える

- 蓄電池の補助金が使える

電気代の削減になる

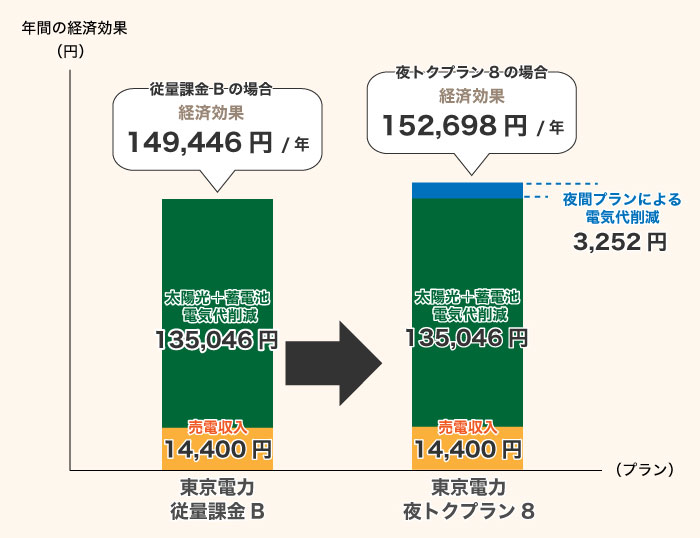

電力会社が提供している夜の電気料金が安いプラン(夜間電力)を契約し、夜間に家庭用蓄電池に貯めて電気料金の高い日中に蓄電池の電気を使えば、日々の電気代を削減することができます。

夜の電気料金が安いプランとはたとえば、東京電力の「スマートライフプラン」や関西電力の「はぴeタイム」などがあります。

また、最近の家庭用蓄電池には家庭ごとの電気の使い方を学習したり、電気料金が安い時に自動で充電したりするAI機能が搭載されているので、最大限電気料金を節約することが可能です。

災害による停電時に一定期間電気が使える

近年、台風や大雨、洪水などの自然災害の発生が増えており、それに伴う停電が発生しています。

あまり知られてはいませんが、実は日本全国では毎月300件以上の停電が発生しているのです。

また、首都直下型地震や、南海トラフ地震、火山の噴火などの大規模災害への懸念も年々高まってきています。

災害により停電になってしまうと、電気が使用できなくなるため、次のような当たり前のことができなくなってしまいます。

- 夜に明かりがつかない

- スマホが充電できない

- TVやパソコンが使えない

- トイレが使えない(電動の場合)

- 寒くても暑くてもエアコンなどの空調設備が使えない

- 冷蔵庫が使えない

- IP電話が使えない

しかし、家庭用蓄電池に電気を貯めておけば、いざ停電になった時にも短期間ではありますが、電気を使えるようになります。

家庭用蓄電池の10kWh〜15kWh程度であれば、3人〜4人家族が普通に暮らして1日〜2日程度、節約すれば3日〜4日程度の電気を賄うことができます。

電気は家族の暮らしを守るために必要なライフラインです。

停電が起きてから家庭用蓄電池の購入を考えるのではなく、非常事態に備えて家庭用蓄電池を事前に準備することで、停電などの災害に強い家にすることができます。

蓄電池の補助金が使える

国や自治体では蓄電池導入を促進するために補助金制度を設けています。

導入する家庭用蓄電池の初期費用に対して補助金が使え、補助率が1/2だったり1/3だったり、または家庭用蓄電池の容量のkWh当たりだったり、適用条件や申請手続き、金額などは自治体によって異なります。

補助金を受けることによって初期費用を安くすることが可能です。

家庭用太陽光発電とセットで導入する場合

2025年から開始された新築住宅への太陽光発電の設置義務化や補助金、電気代の高騰、自然災害への備えから検討される方が増えているのが、太陽光発電システムと家庭用蓄電池をセットでの導入です。

家庭用蓄電池単体、後付けでの家庭用蓄電池の導入に比べてお得に導入できる上、次のような8つのメリットがあります。

- 電気代がほとんどかからなくなる(0円も実現可能)

- 災害による停電が長期化しても電気が使える

- 初期費用の回収期間が短くなる

- 「家庭用太陽光発電との併用」が条件の補助金が使える

- 後付けの場合よりも初期費用を安く抑えることができる

- 家庭用太陽光発電と蓄電池の相性を見ながら最適な組み合わせを選べる

- 電気自動車の電気を賄うことができる

- 住宅ローンで導入費用がまとめて借入れできる可能性がある

それぞれどのようなメリットなのか、詳しく見ていきましょう。

電気代がほとんどかからなくなる(0円も実現可能)

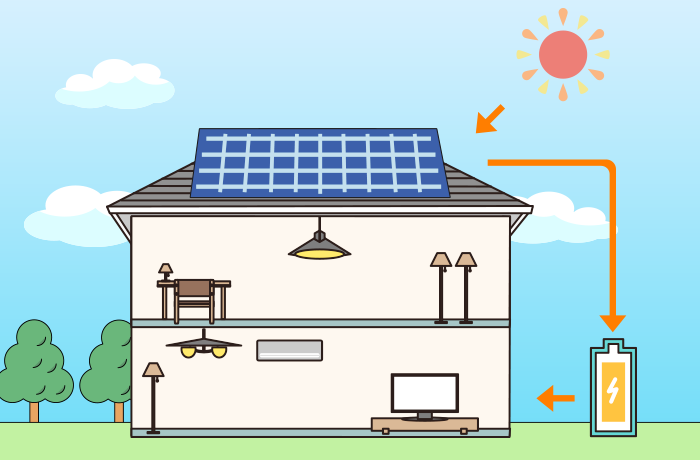

家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池をセットで導入すると、電気代がほとんどかからなくなるという魅力的な使い方ができるようになります。

家族構成やライフスタイル、電気の使い方にもよりますが、電気代0円も実現可能です。

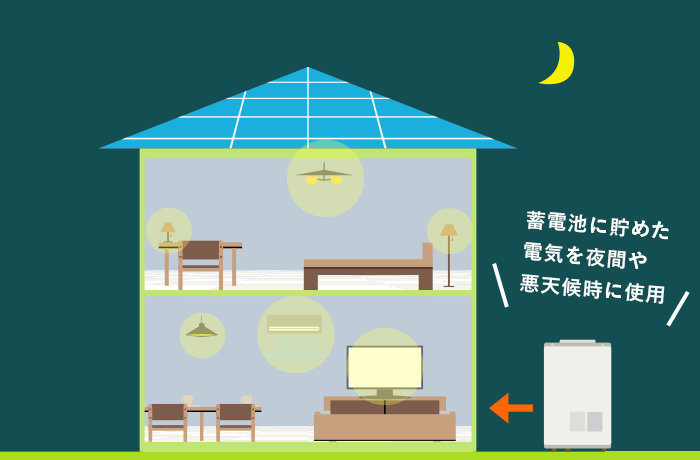

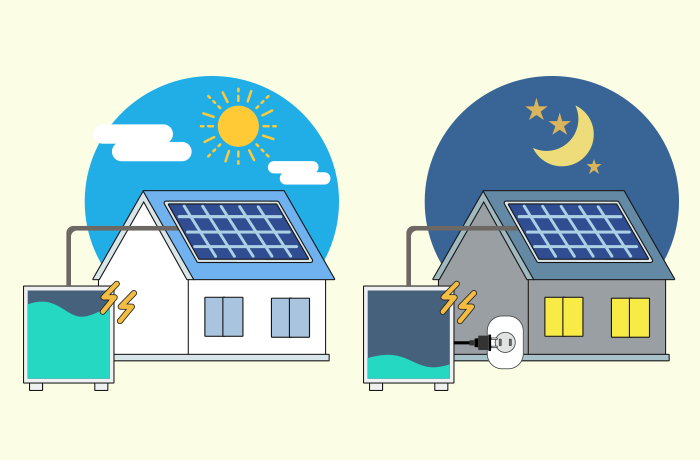

具体的には、昼間は家庭用太陽光発電で発電した電気を使い、余った電気は家庭用蓄電池に貯めておきます。

そして家庭用太陽光発電が発電できない夜間にそれを使うのです。

夜間に電気代が安くなる夜間電力プランを契約し、足りない分と蓄電池の充電分を夜間に電力会社から購入します。

一般的に電気の使用量が多いのは朝と夜なので、電気代を大幅に削減することが可能になります。

また、家庭用蓄電池に貯めきれなかった電気は、固定価格買取制度(FIT制度)によって電力会社に売電すれば、売電収入を得ることも可能。

つまり、家庭用蓄電池をセットで導入することで、家庭用太陽光発電による0円の電気と売電収入で電気代をほぼ0円にすることができるのです。

電力料金の高い状況が続いているので、家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池をセット導入することにより、電気料金の高騰の影響を最大限小さくすることが可能となります。

以前は家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池のセット購入は高額でしたが、現在では家庭用太陽光発電はかなり安くなっており、家庭用太陽光発電の導入検討する方の約8割以上が家庭用蓄電池をセットで検討するようになりました。

もし、家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池のセット導入を検討しているなら、一括見積もりサービスのタイナビの利用がおすすめです。

タイナビを利用すると、家庭用太陽光発電や家庭用蓄電池の優良業者から無料で一括見積もりが入手できるので、見積もりを比較して自宅に合った施工業者を選べるようになります。

災害による停電が長期化しても電気が使える

家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池がセット導入されていれば、昼間に発電した電気を家庭用蓄電池に充電することができるので、災害による停電が発生しても生活に必要な電気を賄うことができます。

また、もし停電が長期化しても家庭用太陽光発電により一定の電力が確保できるため、停電が長く続くほど停電対策の効果が大きく感じられます。

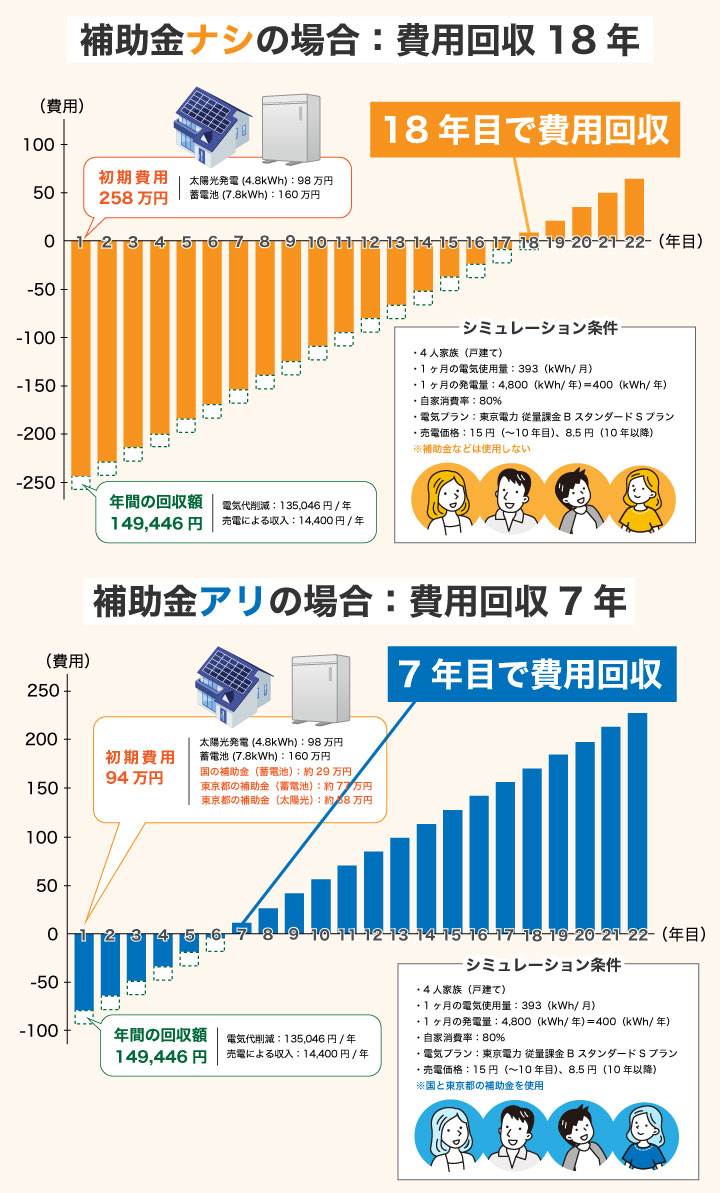

初期費用の回収期間が短くなる

家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池をセットで導入すると電気代の削減効果が大きくなります。

たしかに設置にかかる初期費用は高くなりますが、昨今の電気代高騰の影響で、自家消費率を高めれば高めるほど投資回収期間を短くすることが可能になります。

家庭用太陽光発電だけで自家消費率を上げるのには限界がありますが、家庭用蓄電池の導入により100%近くまで自家消費率を高めることができるのです。

また、余剰電力を電力会社に売電して売電収入を得ることも期待できるので、初期投資の回収期間を大幅に短縮することが期待できます。

「家庭用太陽光発電との併用」が条件の補助金が使える

現在、家庭用太陽光発電だけの導入に適用される補助金はほとんどなくなってしまいましたが、代わりに家庭用蓄電池とセットで導入することで適用される補助金が増えています。

これらの補助金を活用すれば、導入の初期投資を大幅に抑えることができます。

家庭用蓄電池単体に比べて高い補助が受けられるので、補助金を活用したいのであれば、セットでの導入がおすすめです。

後付けの場合よりも初期費用を安く抑えることができる

家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池を同時にセット導入すると、まとめて一度の施工で済むため工事費を安くすることが可能です。

また、業者によってはセット割引が受けられることもあります。

家庭用蓄電池を後付けする場合に比べて費用が安く抑えられるので、お得に導入ができます。

家庭用太陽光発電と蓄電池の相性を見ながら最適な組み合わせを選べる

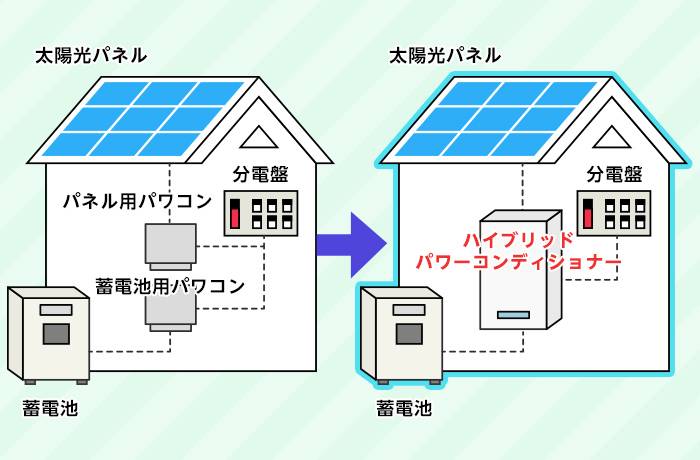

家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池をセット導入すると、パワーコンディショナなどを含め、家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池の相性を見ながら最適な機器構成を選択することができます。

たとえば家庭用蓄電池には「単機能型」と「ハイブリッド型」がありますが、「ハイブリッド型」であれば家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池のパワーコンディショナが一体となっているため、変換ロスが小さくなり設置スペースも小さくなるというメリットが享受できます。

セットで導入した場合であればスムーズにハイブリッド型を選ぶことができますが、すでに家庭用太陽光発電を導入していて後付けで家庭用蓄電池を導入する場合はパワーコンディショナが既にあるため、ハイブリッド型を選択するメリットが薄くなります。(※既にあるパワーコンディショナが交換時期にある場合を除く)

後付けで家庭用蓄電池を導入する場合、セット導入に比べて家庭用太陽光発電との相性を見て蓄電池を選んだり、セット導入に比べて少し選ぶのに手間がかかってしまうのです。

電気自動車の電気を賄うことができる

家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池をセット導入すると、昼間に発電した家庭用太陽光発電の電気を家庭用蓄電池に貯めておいたり、電気自動車を充電したりすることもできます。

その結果、ガソリン代の削減にもつながります。

住宅ローンで導入費用がまとめて借入れできる可能性がある

家を建てるタイミングで家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池をセット導入する場合、住宅ローンと一緒に家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池の導入費用を借入れができるケースがあります。

低金利でまとめてローンを組むことができるので、初期費用の負担の軽減につながります。

すでに設置済の家庭用太陽光発電に後付けで蓄電池を導入する場合

すでに家庭用太陽光発電を設置済の家庭が、後付けで家庭用蓄電池を導入する場合のメリットは次の3つです。

- 家庭用太陽光発電のみの場合よりも電気代がさらに安くなる

- 卒FIT後も自家消費により効率的な運用ができる

- 電気自動車との連携でより効率的な運用ができる

それぞれどのようなメリットなのか、詳しく見ていきましょう。

家庭用太陽光発電のみの場合よりも電気代がさらに安くなる

家庭用太陽光発電のみを設置している場合は、日中は太陽光パネルで発電ができるので自家消費をすることができる上に、余った電気を売電して収入を得ることができます。

しかし、夜間に電力を使用する場合は電力会社から電気を購入しなければなりません。

後付けで家庭用蓄電池を設置すれば、日中に余った電気を蓄電池に貯めておいて、夜間に使用することが可能になります。

結果として、家庭用太陽光発電のみのときよりも、電力会社から購入する電気の量を減らすことができ、電気料金を削減することができます。

卒FIT後も自家消費により効率的な運用ができる

家庭用太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)は、契約期間である10年が終了(卒FIT)すると売電価格が大幅に下がります。

そのため、FIT期間中に比べて売電するよりも、後付けで家庭用蓄電池を導入して自家消費を増やす方が経済的メリットがより高くなります。

電気自動車との連携でより効率的な運用ができる

電気自動車はガソリン車に比べ燃料代(電気代)が安いという特徴があります。

家庭用太陽光発電に後付けで家庭用蓄電池を導入すれば、家庭用太陽光発電で発電した電気を使って電気自動車に充電をすることができるので、さらにもう一段階燃料代(電気代)を削減することが可能になります。

家庭用蓄電池を導入するデメリット

家庭用蓄電池を導入するメリットは多いですが、デメリットも生じます。

代表的なデメリットは次の7つです。

- 初期費用が上がる

- 置き場所の確保が必要になる(場合によっては追加工事が必要)

- 電気を貯められる量が決まっていて途中で変更が効かない

- 家庭用太陽光発電と同じように蓄電池のメンテナンスも必要になる

- 家庭用太陽光発電との相性を見て導入する必要がある

- 後付けの場合、追加で申請手続きが必要

ほとんどが家庭用太陽光発電とセット導入する場合か、家庭用太陽光発電に後付けで導入する場合で生じるデメリットです。

それぞれどのようなデメリットなのか、詳しく見ていきましょう。

初期費用が上がる

家庭用蓄電池を導入すると、当然ですが本体購入と設置工事の費用がかかります。

家庭用蓄電池の容量は5kWh~7kWh前後が多く、販売価格相場は100万円~300万円程度が目安です。

家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池をセット導入する場合は、これに家庭用太陽光発電の価格が上乗せされるので、まとまった初期費用がかかってしまいます。

このように、初期費用が上がるのがデメリットの1つです。

ただし、ローンを組んだり、補助金を活用したりすれば、本来よりも費用を抑えながら家庭用蓄電池を導入することができるので、そこまで不安視することはありません。

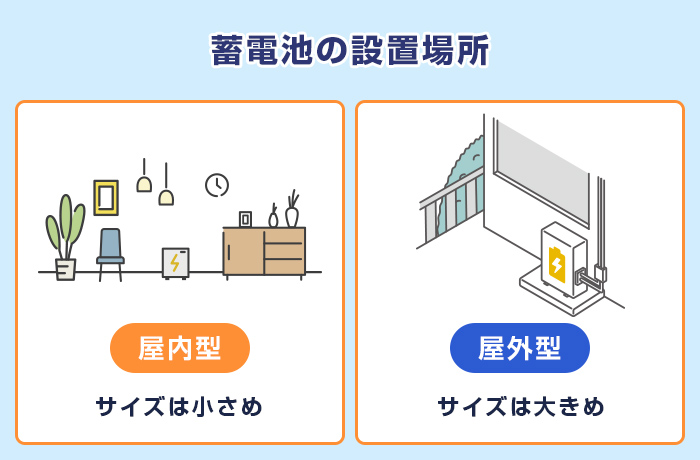

置き場所の確保が必要になる(場合によっては追加工事が必要)

家庭用蓄電池を導入する場合は、きちんとした設置場所を確保しなければなりません。

設置場所で蓄電池を分けると、次の2種類があります。

- 屋外型蓄電池(屋外に設置できるタイプ)

- 屋内型蓄電池(屋内に設置できるタイプ)

屋外型蓄電池の場合、次の6つの環境条件を満足する設置場所を選ぶ必要があります。

- 直射日光が当たらないこと

- 高温多湿でないこと

- 重塩害地域でないこと

- 熱がこもりにくくないこと

- 積雪地域でないこと

- 寒冷地域でないこと

設置場所の環境条件だけを見ると、屋外型蓄電池がダメなのかと感じてしまうかもしれませんが、分電盤が屋外にあったり、他に屋外に設置している機器があって連系が必要な場合は、屋外型蓄電池の方が適している場合があります。

屋内型蓄電池の場合は、屋外型蓄電池のような環境条件の心配はありませんが、運転時に若干の運転音が発生することがあります。

運転音は各メーカーとも概ね35db~40db以下で、これは静かな図書館並みですので大きな心配は必要ありませんが、寝室や勉強部屋などのように騒音に敏感な場所への設置は控えた方が良いでしょう。

また、家庭用蓄電池はそれなりの重量がありますので、屋外設置の場合も屋内設置の場合も設置場所の耐荷重を考慮する必要があります。

場合によっては追加で基礎工事が必要となることがあります。

最近の機種は昔よりもコンパクトになってきていますが、設置スペースはきちんと確保するようにしましょう。

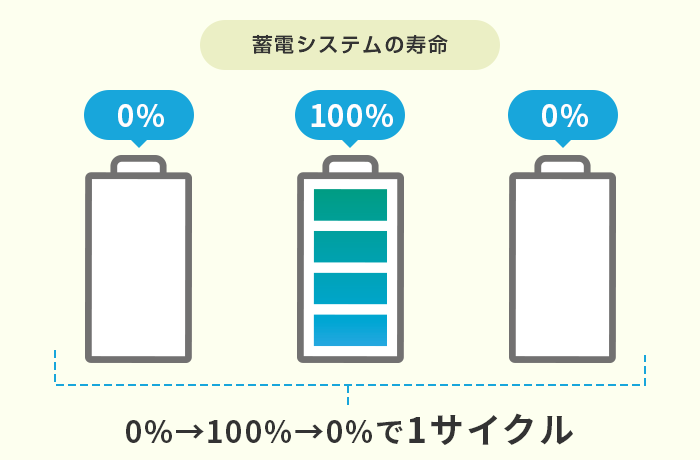

蓄電池の充電・放電できる回数は無限ではない

家庭用蓄電池には寿命があります。

蓄電池の寿命はサイクルで表されます。

サイクルとは、充電と放電を1セットとして何回繰り返すことができるかという回数のことです。

メーカーや環境、使用状況によってサイクルの数が変わってきます。

経済産業省の蓄電池戦略プロジェクトチームが平成24年7月に公開した『蓄電池産業戦略』によると、家庭用蓄電池でもっとも普及しているリチウムイオン電池のサイクル回数は3,500回となっています。

1日1回充電と放電を繰り返すとすれば、これは約10年分です。

2025年時点で販売されている家庭用蓄電池のサイクル数はおおよそ6,000サイクル~12,000サイクルと大幅に増えており、寿命は以前より長くなっています。

メーカーの機器無償保証年数も15年となっています。

また、最近では家庭用蓄電池の充放電が最適になるように、AI機能で自動コントロールできるものが一般的です。

機器の取り扱いが苦手の方は、家族みんなで使いやすい家庭用蓄電池を選ぶことをおすすめします。

家庭用太陽光発電と同じように蓄電池のメンテナンスも必要になる

家庭用蓄電池は一度設置したらメンテナンス不要と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、家庭用太陽光発電と同様にメンテナンスが必要です。

ただし、家庭用蓄電池のメンテナンスにかかる費用は、保証期間内であれば無料で対応してくれるメーカーがほとんどです。

家庭用太陽光発電との相性を見て導入する必要がある

すでに設置済みの家庭用太陽光発電に家庭用蓄電池を追加導入する場合は、家庭用太陽光発電との相性を考える必要があります。

家庭用蓄電池には「単機能型」と「ハイブリッド型」があるので、設置済の家庭用太陽光発電の状況などによってどちらかを選ぶことになります。

たとえば、家庭用太陽光発電の設置時期が10年以上前でパワーコンディショナを交換していない場合は、パワーコンディショナが寿命に近いと考えられるので、「ハイブリッド型」の家庭用蓄電池を選定して、家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池のパワーコンディショナを共通にすると良いでしょう。

しかしながら、「ハイブリッド型」の家庭用蓄電池のパワーコンディショナが、設置済の家庭用太陽光発電と相性が悪いこともありえるので、事前に業者に確認するようにしてください。

また、家庭用太陽光発電を設置してから数年程度しか経過していない場合は、パワーコンディショナはまだ使用できるため、「単機能型」の家庭用蓄電池を選定します。

この場合は、家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池のパワーコンディショナは別々になってしまいます。

なお、「単機能型」よりは「ハイブリッド型」の方が変換ロスが小さくなり、家庭内の電力消費を1台のパワーコンディショナで効率的に管理できるようになり、設置スペースも小さくできるので、これらを総合的に判断して最適解を出していきましょう。

後付けの場合、追加で申請手続きが必要

既に家庭用太陽光発電を設置している場合、後付けで家庭用蓄電池を導入する際には追加の申請や届け出が必要になるので、忘れずに手続きをするようにしましょう。

メリットが多く、デメリットが少ない形で蓄電池を導入するためのポイント

これまでに説明してきたように、家庭用蓄電池の導入にはメリットもデメリットもあります。

電気代の高騰への対応策として有効な家庭用蓄電池を、メリットが多くデメリットが少ない形で導入するために次の7つのポイントを抑えておきましょう。

- 補助金を活用して初期費用を下げる

- 夜の電気料金が安くなるプランに切り替える

- 家庭用太陽光発電とセットで最初から蓄電池を導入する

- 自宅に最適な蓄電容量のものを選ぶ

- 家を建てる時に導入を検討する

- 一括見積もりサイトにより複数の施工会社を比較する

- 家庭用太陽光発電のパワーコンディショナの交換時期に合わせて後付け導入する

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

補助金を活用して初期費用を下げる

家庭用蓄電池を導入する場合には、国や自治体の補助金が活用できる場合があります。

補助金を活用すれば、家庭用蓄電池導入の一番のデメリットである初期費用を下げることができるので、ぜひ国やお住まいの自治体の補助金について調べてみましょう。

たとえば、国の「DR補助金」では、2024年には蓄電容量1kWhあたり37,000円が補助されます。

また、東京都や埼玉県、千葉市などでも住宅用蓄電池への補助金が出ています。

しかし、補助金を受けるためには一定の条件があり、受給するためには条件に合致していることなどが必要です。

対象となる家庭用蓄電池の条件や申請手続きなどは、自治体ごとに異なっており、毎年同じとは限りません。

予算がなくなるとその年度の補助金を終了することがあるので、早急にチェックするようにしてください。

夜の電気料金が安くなるプランに切り替える

家庭用蓄電池を導入する場合は、夜の電気料金が安くなる電力プランがおすすめです。

電力会社の多くは、夜間の電気料金が安くなる料金プランを用意しています。

これは1日の中では夜間の電力需要が減るため、昼間よりも安い電気料金にして利用を促進して、できるだけ電力使用量を平準化して効率的な発電をしようという狙いがあるのです。

夜の電気料金が安くなる電力プランを選んで家庭用蓄電池に充電すれば、貯めた安い電気を電気料金が高い昼間に使うことができるようになります。

つまり、電気料金の差額分の電気料金を節約して無駄を抑えることができるわけです。

家庭用太陽光発電とセットで最初から蓄電池を導入する

家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池をセットで導入するのも価格を抑える方法の一つです。

セットで導入すると、セット割引を受けることができる場合もあれば、設置工事が同時に行えるため別々に工事をするよりも費用を安く抑えることもできるのです。

さらに、家庭用太陽光発電で発電して日中に使いきれなかった電力を家庭用蓄電池に貯めておいて自家消費して電気代を削減するといった使い方もできるようになり、長期的なランニングコストの削減が可能になります。

このように短期と長期で家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池のセット導入の方がコストメリットが大きいのでおすすめです。

自宅に最適な蓄電容量のものを選ぶ

家庭用畜電池は容量が大きければよいわけではなく、家庭の電気使用量やライフスタイルに応じて最適な容量を選ぶことがポイントです。

電気使用量が多いのに小さい容量の家庭用蓄電池を購入してしまうと、家庭用蓄電池に貯めることができない電気は電力会社の電気を使わなければならなくなり、電気料金が増えてしまいます。

一般的に、電気使用量が多い時間帯は夕方から夜中の12時ごろですが、太陽光パネルで発電できる時間帯は昼間だけです。

この時間帯のズレに対応するために家庭用蓄電池を導入して、昼間余った電気を貯めて夜間に自家消費したり、余った電気をFITによって売電して収入を得たりします。

自家消費できる電力量と売電できる電力量は、それぞれの家庭ごとに違っており、家族の人数や、過ごし方によって代わるため、「他の家庭でこれが良かったから」という選び方ではなく、自分の家族に合わせた最適な蓄電容量を検討しましょう。

家を建てる時に導入を検討する

新築のタイミングで家庭用蓄電池を導入する場合は、住宅ローンに組み込める可能性があります。

家のローンとまとめて低金利で借り入れすることができますので、初期費用を抑えることができます。

一括見積もりサイトにより複数の施工会社を比較する

家庭用蓄電池はメーカーや施工業者によって価格が異なることがあるので、複数の業者から見積もりを取って比較検討し、安くて良い提案をしてくれる業者を探し出すことが有効です。

しかし、個人が複数の業者から見積もりを取るには手間がかかるため、タイナビ蓄電池のような「一括見積もりサイト」の利用がおすすめです。

「一括見積もりサイト」であれば、簡単な情報を入力するだけで複数の業者の見積もりを入手することができます。

家庭用太陽光発電のパワーコンディショナの交換時期に合わせて後付け導入する

すでに家庭用太陽光発電を導入していて設置後10年程度経過している場合は、パワーコンディショナが交換時期に来ている可能性がありますので、後付けで家庭用蓄電池を導入する良い機会となります。

一般的に、パワーコンディショナの寿命は10年~15年ほどなので、このタイミングで「ハイブリッド型」の家庭用蓄電池を後付け導入すれば、初期費用を抑えることができます。

家庭用蓄電池の導入を検討しよう!

この記事では、家庭用蓄電池の導入メリットとデメリットについて詳しく解説しました。

メリットもデメリットも、蓄電池だけを導入するのか、家庭用太陽光発電とセットで導入するのか、設置済みの家庭用太陽光発電の後付けで家庭用蓄電池を導入するのかによって大きく異なります。

しかし、基本的には家庭用太陽光発電と家庭用蓄電池を併用により購入する電気代を大幅に減らすことが最も経済メリットが大きく効果的です。

「家庭用太陽光発電の導入を検討している」「もうすぐ卒FIT期間に入ってしまう」「既に太陽光発電を導入しており、蓄電池の導入を検討している」という方は、ぜひ家庭用蓄電池の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

タイナビ蓄電池であれば、無料で最大5社から見積もりを取ることが可能!

補助金の活用などについても見積もりと合わせて相談できるので、少しでも検討されているのであれば、まずは見積もりだけでも取ってみてください。

よく読まれている記事

【3分でわかる】2025年度 蓄電池の補助金はいくら?国と自治体の最新情報を解説!

【2025年最新】家庭用蓄電池メーカーランキング!目的別おすすめメーカーも紹介

蓄電池のリース・レンタルと購入はどっちがお得?メリットデメリットを比べて解説

東京電力の卒FITプランはお得なの?プランの概要や加入条件・年間収支を徹底解説!

エコウィルから買い替えるならこの4製品!価格や使い勝手を比較

蓄電池はやめたほうがいい?向いていないケースや導入をしたほうがお得なケースを解説